新县城关繁华闹市中心区有条首府路,首府路北段一片占地30亩的平房,沿路东西两侧铺展开来,灰墙黛瓦,飞檐翘角,红门朱窗,古朴端庄。九十年前,这里红旗招展,车马欢腾,成为鄂豫皖革命根据地的首府。现今白底黑字牌匾上“中共中央鄂豫皖分局旧址”“红四方面军总部旧址”“鄂豫皖省苏维埃政府旧址”无声述说着这里的昔日荣光。

当天气晴朗、清风和煦的午后,一位面容清瘦、须发皆白的长者走出宅院,沿着首府路街边缓步溜达。国庆假期值班,在洁净的宅院内,桂花飘香,手捧清茶,听他讲述与旧址相关的一段往事——

章贵文与陈士农交谈中的合影

我叫陈士农,籍贯光山白雀,1949年4月师范毕业后被分配到光山任教。三年后参加开封师专举办的师训班学习,结束后响应支持老区新县的号召,被派遣到新县,继续从事教育工作。先后在村小当过老师,后来也当过副校长、校长。因工作需要,走上了革命史研究和文物保护的工作道路。

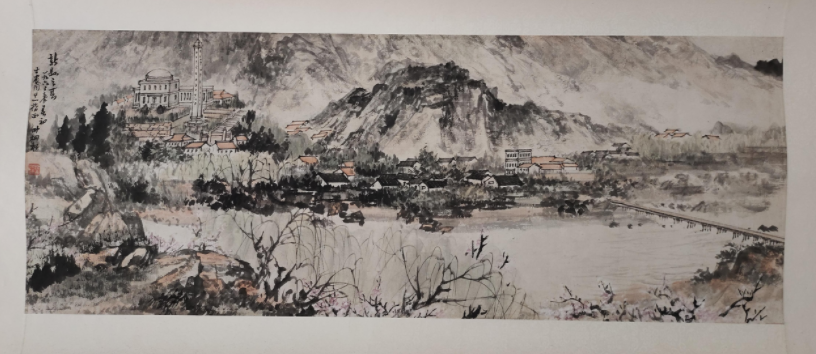

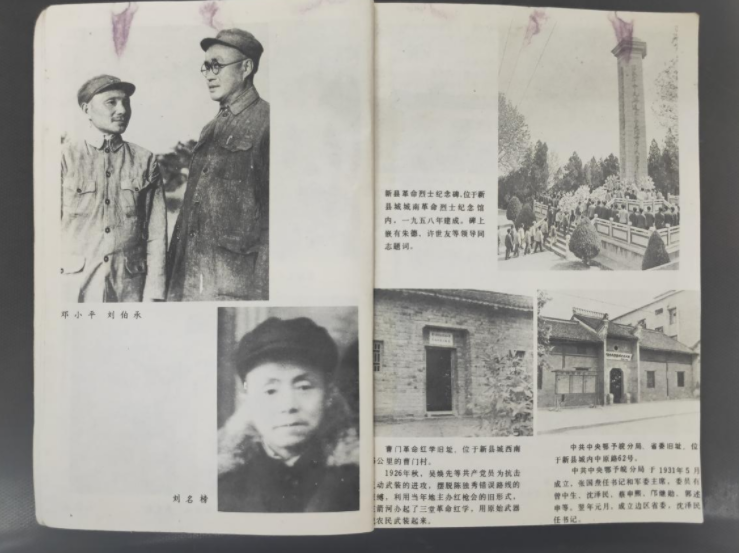

时光回溯。1951年,中央人民政府派湖北省军区司令员王树声率南方老革命根据地访问团第六分团(鄂豫皖分团)来到大别山,重访革命老区,慰问老区群众,重拾红色记忆。流淌在老区新县的红色血脉再度被激活起来。1957年,新县革命烈士纪念馆(后更名鄂豫皖苏区首府烈士陵园)动工,建了大门、纪念碑、烈士纪念堂,还建了几间平房,1958年革命烈士陈列室建成,虽然条件简单,内容简陋,但是就当时的情况来看,仍然发挥了积极的作用。文革后期,中央号召全国人民接受革命传统教育。新县是著名的老区,参加革命战争的幸存者成为领导干部,突出特点是将军多、革命教育资源丰富。一些工厂、大专院校、部队机关组织人员到新县拉练,学习长征精神长距离跋涉步行到新县,很辛苦的。在烈士陵园缅怀先烈,参观新县革命烈士陈列室接受革命传统教育。那时陈列室的几间房子不大,人多了在里面转不动身子,陈列内容简单。当时不像现在,没有讲解员,县党史办也没有成立,县里有时协调让老红军来讲,选择回到新县休息静养的大部分属营团级干部,当年他们参加红军之后跟随部队行军打仗,对高层指挥机关的情况不了解,在革命时期还是战士,了解地方历史也不全面。况且他们的年事已高,一波接一波参观人员来了,讲的太多太累,承受不了。新县领导层面也注意到这个问题,一是着手培养人员研究这段革命历史,整理历史资料,开展文物和藏品的征集,二是着手丰富陈展内容。

陈老的同学叶桐轩1962年创作的水墨画《新县之春》

1963年,新县有五处旧址被河南省政府公布为第一批重点革命文物保护单位,鄂豫皖边区工农民主政府旧址(包括中共鄂豫皖中央分局中共鄂豫皖省委旧址,鄂豫皖军事委员会旧址)、鄂豫皖军委航空局旧址、鄂豫皖军委佛尔寺兵工厂旧址、列宁高级学校旧址、白沙关万人暴动旧址五处。

我问道,游客到新县参观,都称赞旧址保护的很好,您们是怎么做到的呢?

陈老说,新中国成立初期,老区经济落后,人民生活困难,县里忙于生产,顾不上文化建设,对旧址保护也没有采取行动。到了70年代,中央注重视革命传统教育传承,强调抢救历史资料,《红旗》杂志还发表了引领政治导向的文章《要重视革命文物工作》。

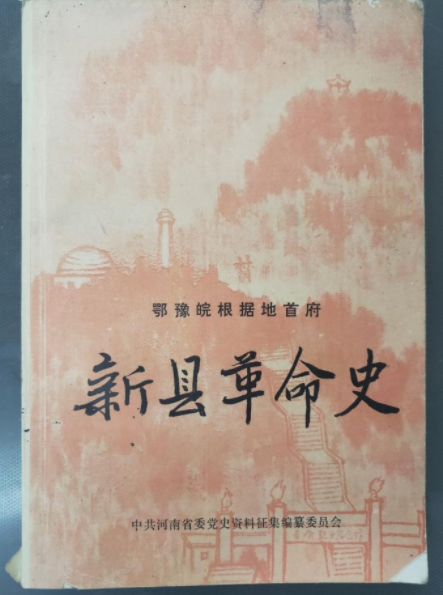

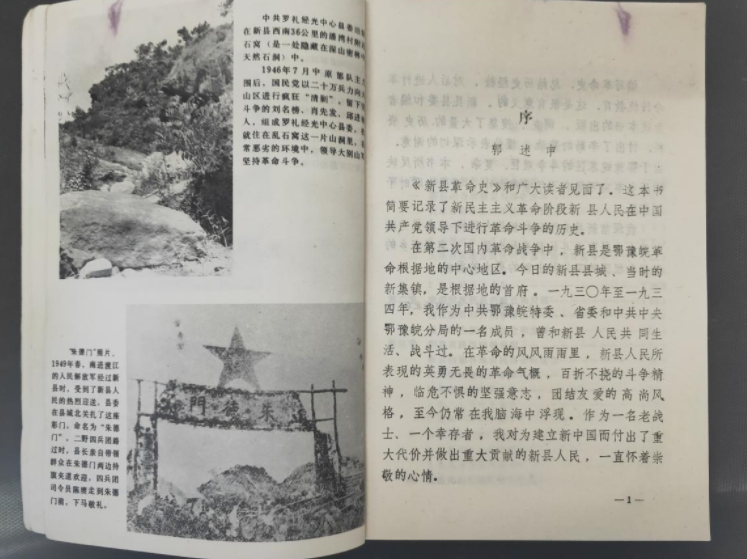

新县随即成立了文物管理委员会。新县文管会启动抢救革命资料、保护旧址文物,任务重、事情多,起步工作并不轻松。既没有专项经费,也没有固定工作人员。经费从民政资金中挤出的,人员是从各部门临时抽调,阶段工作完成后,又回各自单位。1976年国家文物局在湖北阳新召开全国文物工作现场会。新县文管会工作开展取得了明显成果,得到省里部门的肯定,批拨每年4万元工作经费,同时还协调编制部门议定了五名人员编制。文管会招收了五位知识青年,五位年轻同志工作积极,肯钻研、文笔好、能测绘、懂摄影。在外出调访老领导、老首长时,资料的收集和整理更加得心应手。文管会成立的时间节点很好,一些当事人、亲历者和首长的身体健康、思维清晰,抢救性搜集了很多的资料,在此基础上,他们先后编写或出版了——《红旗漫卷大别山》《英烈千秋》《新县文物志》,后又在河南大学政教系师生的大力协助下,出版了《新县革命史》。

《新县革命史》

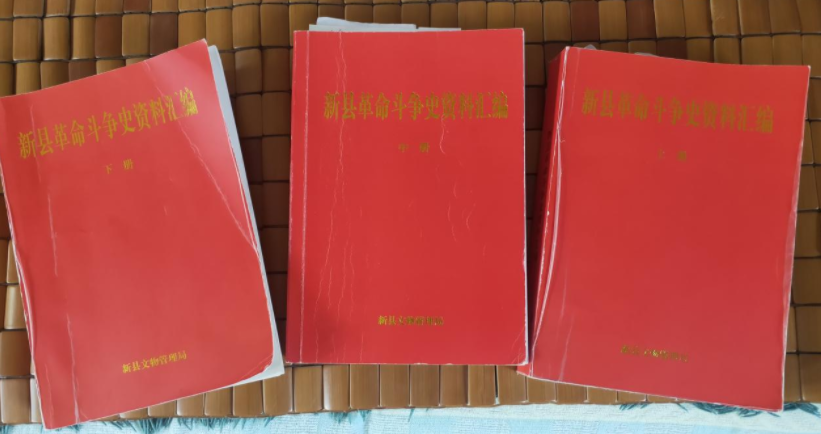

陈老说关于这些工作成绩的取得,得感谢河南大学师生和领导。1974年,河南大学政教系的师生暑期开展社会实践活动,带队领导是河南大学政教系主任侯志英,侯教授后来任过河南省委常委、宣传部长。在此之前,我们这拨人都是缺乏专业知识的“土包子”,调访记录怎么写、资料怎么收集、档案怎么整理,先前搞了十几年,尽管有一些经验积累,但不规范。河大政教系师生的到来,让我们的工作走上了正轨。文管会同志做了大量基础性的工作,形成为新县地方党史的珍藏。新县文管会机构撤销后成立了新县文物局,为庆祝建党100周年,今年文物局将这批调访资料出版《新县革命史资料汇编》,全书近180万字,史料和学术价值极高。

《新县革命史资料汇编》

史料积累与文物保护密不可分。弄清历史面貌后,文管会的同志根据文物保护条例的要求,在全境进行了多轮不可移动文物普查和可移动文物征收工作。对县境内知名的旧址报请中央、省、县政府批准为重点保护单位。1988年1月,国务院公布第三批全国重点文物保护单位,鄂豫皖革命根据地旧址群名列其中,将首府路上的旧址打包公布为全国重点文物保护单位。并对这些重点保护单位做到四有——有档案、有标识、有保护范围、有保护组织,对部分旧址的房屋进行了整修。在陈店、郭家河、陡山河、卡房等地旧址还办有陈列展览,在陈店乡街道办成柴山保革命历史陈列馆。陈老说,在陈店搞这个展览,源于采访郑位三时,位老讲过一句话——“没有柴山保就没有鄂豫皖革命根据地,没有柴山保就没有后来的红四方面军”,柴山保是大别山革命历史的发源地,作为大别山革命历史的亲历者、开创者,位老的话对陈士农影响极大。对柴山保革命根据地的历史挖掘深度及对柴山保革命根据地创建的重大意义没有发挥透彻,成为他心中永远的缺憾。

“乡下的旧址很多我去过。首府路的这些旧址是怎样形成现在的风貌的呢?”我接着问道。

这些旧址被政府机关或户主改建使用。新县人武部的办公地点就安扎在中共鄂豫皖中央分局旧址内,并修建了武器库。鄂豫皖省苏维埃政府旧址由新县财税局占用,并扩建了三层小楼。鄂豫皖军事委员会旧址(红四方面军总部旧址)前部分面临胜利街,变为商铺门脸,后部分是医院的家属院。这就是那个时期的真实境况。古城遗址在城市建设中受损破坏,成为中国城市发展进程的锥心之痛。在当时,就遗址保护和社会发展也有两派争议。遗址保护一方认为,保护是毋庸置疑的,但经济发展方认为,新县县城哪块不是红土地,区域狭窄,都保护起来,新县还要不要发展?持发展经济的一方属于当权派,承领地方经济发展的重任,更有话语权。

陈老说,新县城关革命旧址的保护要感谢一个人,张连生,北京下派到新县的干部,法律专业毕业,时任新县文教局文化股股长。张连生官职不大,政策水平高,敢仗义执言。当时已经把鄂豫皖省苏维埃银行旧址拆了,准备拆分局旧址。张连生反对拆除的态度坚决,搬出《文物保护条例》,提出不能拆,拆的不对,拆错了,不能再拆。张连生不经意成为遗址保护一方的法律顾问,旧址这才得以保存。

关于中共鄂豫皖中央分局和中共鄂豫皖省委旧址的修复,县文管会申请省里拨了专项维修经费七万元。钱到位了却开不了工,双方拉锯战搞了一年。发展方又抛出一个观点:这处旧址真的是中共鄂豫皖中央分局旧址?就凭你们口中说的,有什么证据吗?证据真的有,采访新县首长张池明的调访笔记。为了更有说服力,保护方的代表陈士农重新去了张池明将军的家中,张池明中将也很慎重,把他回忆新集旧址形成的记录在稿纸上用铅笔很工整的滕写了一遍。老陈把它作为尚方宝剑交到县里,以退为进,搁了一句“狠”话,“旧址要修的话,我们听候县里安排。不修的话,7万块钱资金请退回去”。颇费周折,最终表态“同意”。

房屋怎么修?房屋布局怎样?只有找到知情人才能找到答案,工作是在摸索中进行。陈老说,我们也走过弯路。弯路是指旧址房屋布局和领导人住室的确认费了周折。陈士农就当时房间的布局情况去北京先后拜见曾在此工作、居住过的首长郭述申、成仿吾、张池明、李金德等人。郭述申当时任鄂豫皖省委组织部长,成仿吾任宣传部长,张池明当时任儿童局的巡视员,李金德是鄂豫皖省委组织部长徐宝珊的警卫人员。但由于他们住的时间短,对个人房间记忆的准确,对整栋房屋布局和机构分布情况记忆不清。此旧址原为刘绪鼎、刘绪晋的宅院,刘绪鼎字彝五,河南公立法政专门学校毕业,曾任光山县政府第二科科员,经扶县第一区区长,1950年去世。刘家人知晓房间布局有的已经去世,有的迁居到了外地,年轻人不了解情况。费尽周折终于找到一个人,名叫刘传景,十几岁起在刘绪鼎家做长工。陈老将刘传景请到旧址现场,几进房屋,每进若干间,房屋布局,伯父伯母住哪间,客厅厨房在哪儿,刘做长工时间不短,按照刘的叙述,绘出平面地形图,再去北京,几位首长见了平面图均能清楚地回忆出当时的分配居住情况、门窗家具摆设情况。陈老据此修复旧址和布展陈列。陈老还说,机要文印室的房屋和妇女部中间还有一进房屋是地主家的厨房,红军时期工作人员吃大锅饭,大食堂设在小西街。这些后来到了印证,妇女工作部的房屋地面下有一口古井,后来被填起来了。现在中共中央鄂豫皖分局和中共鄂豫皖省委的机构旧址为了游客参观游览的方便,做了线路优化,相应关闭或新开房门。旧址工程于1979年修整完工,距今有四十二年了。

中共中央鄂豫皖分局旧址新貌

鄂豫皖军事委员会旧址(红四方面军总部)的修复启动相对更为繁琐一些。旧址内有三总部机构,即政治部、参谋部和经理处(相当于后勤部)。由于张国焘叛变革命,加上“左”的思想禁锢,尽管改革开放的进程推进已有近十年了,但领导干部都不愿意去碰这个“雷区”,经济上的困难大家努力可以克服,但政治上的风险谁愿意去承担呢?历史的推动终须破冰者。文博单位频繁互动的交流和活动,也让陈士农开阔了眼界,他听说在川陕苏区中心地四川巴中旧址保护的很好,修缮的很好,纪念馆搞得更气派,命名为川陕苏区首府革命博物馆,他们能这样搞,新县为什么不能?学术层面虽先开启了“融冰”进程。

但维修旧址经费还是没有着落。陈老恰巧与徐文伯搭上了线,徐文伯是徐海东之子。在中国历史博物馆工作,后升迁至文化部副部长。大别山的红土地上,留下徐海东大将的战斗足迹,徐文伯的骨子里流淌着大别山的血液。共同参加学术会议,陈老与徐文伯相识,还成了朋友。为了维修军委旧址经费的事陈老专门进京,陈端出县里的请示报告,办公室的工作人员不收这份报告。徐看了报告说:“老陈,县委的报告他们可不能越级接收!”徐文伯瞅了一眼请示金额,“十万块钱肯定能给!”掷地有声,陈士农吃了定心丸。回县重新逐级行文请示报告送呈至国家文物局,最终10万元拨款到了新县。

有了第一次修复分局旧址的经验,军委旧址的修复顺畅多了,进度也很快。找到了刘家后人刘家骏,当时已有80岁高龄,耳聪目明,记忆清晰,他用粉笔在地板上勾勒出军委旧址房屋布局,前有胜利街(今首府路),后至护城河,前部临街,后为花园,共有房屋七进,每进若干间。有了平面图,去北京拜访徐以新、宋侃夫两位首长。徐以新任过鄂豫皖军事委员会政治部副主任住在军委。在苏联留学时属“二十八个半布尔什维克”所属的“半”个,曾任驻巴基斯坦大使,后升任外交部副部长。宋侃夫任鄂豫皖军委无线电台台长,后任全国总工会副主席。他们对照平面图回忆起房屋布局,并对当时总部机构和领导人的住室情况讲得很清楚。鄂豫皖军事委员会旧址修缮结合他们的回忆,维修了三进,因搬迁居民任务太大,10万元经费也不够使用,后半部没有恢复。

很多人有一个疑问,为什么没有悬挂“鄂豫皖军事委员会旧址”的匾额,而是悬挂“红四方面军总部旧址”的匾额?

陈老介绍说,当时鄂豫皖军事委员会与红四方面军总部两个机构就是合署办公的。新县党史界通常是这样解释的:其一,鄂豫皖军事委员会在军史上就时间较红四方面军而言,尽管其作为军事领导机关,但存在的时间较短,在川陕苏区成立了西北军事委员会,西征时西路军成立了西路军军政委员会,而红四方面军是中国工农红军的三大主力之一,影响大,时间久。再者,鄂豫皖军事委员会的主席是张国焘,张国焘1938年背叛革命成为叛徒,而红四方面军的总指挥是徐向前,是开国元帅,对外宣传的更有底气。就该处旧址的名称在请李德生将军题写时,题名有两个,最终悬挂的是现在的匾额名字。

红四方面军总部旧址

陈老经手修复的还有省苏政治保卫局、军委航空局旧址。红四方面军总部旧址修缮工程延续的时间很长,最终全面竣工是在上世纪九十年代中期。陈老介绍,之后他就退休了,红四方面军总部旧址、鄂豫皖苏维埃政府旧址的修缮是由高强主任主持修建的。

陈老最后说,新县革命文物、革命旧址多,蕴藏着革命传统教育内容丰富,旧址陈列提质提升的潜力大,祝愿今后能得到充分地发挥和发展。这是一个老文物工作者殷切期盼!