最初殷墟遗址是借甲骨文出现在世人面前的,而甲骨文的出现则是借了龙骨之名。

这个过程中还有一个颇具传奇色彩的故事,1899年,当时的清朝国子监祭酒、金石学家王懿荣突然染病,并派人到中药店买回一剂中药,其中一种叫做龙骨的药材上刻画着一些符号。

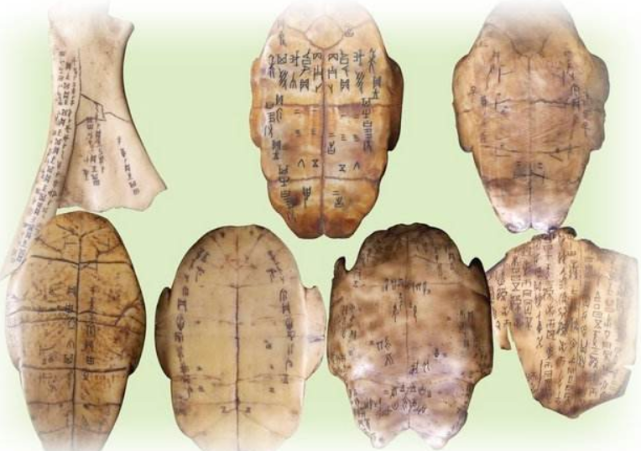

巧的是,王懿荣对古代金石文字素有研究,它发现这些龙骨上的刻画很像古代的文字,于是他开始四处搜集刻有符号的龙骨,经仔细研究后,王懿荣认为,这些并非什么龙骨,而是几千年前的龟骨和兽骨,而上面的刻痕就是古代的文字。

消息传出后,甲骨身价倍增,很多古董商和文人都寻求其来源,其中也包括学者罗振玉。

1908年,罗振玉经过调查,得知了甲骨的来源,他根据在甲骨卜辞上发现的商王朝先公、先王的名字,证明这些甲骨为商代甲骨。

王国维也对甲骨卜辞中所见的王亥、王恒、上甲等商代诸先公进行考证,证实《史记》《世本》所记载的,商王朝世系是可信的。

同时,根据受祭的帝王有康祖丁、武祖乙、文祖丁之称,确定帝乙之世尚建都于此,证明《古本竹书纪年》所记载的自盘庚迁殷至商纣之灭亡,“更不徙都”之说符合事实,这一见解,被大多数考古学家、历史学家、古文字学家认同,就这样,随着甲骨文的发现,殷墟也将走入世人的眼帘。

但是,在殷墟发现之前,由于甲骨的止血功效可以入药,小屯村遗址已经遭到了大规模的盗掘和破坏,对古文物造成了难以估量的损失。一些有识之士开始奔走呼吁,希望政府出面,采取有力措施,对古文化遗址进行保护,这种情况引起了当时中央研究院的极大重视。

1928年8月,青年学者董作宾被派往河南省安阳市小屯村进行调查、评估,看看是否还值得进行发掘。

董作宾的调查结果认为,小屯村遗址仍然具有重大的挖掘意义,于是,1928年10月13日,在董作宾的主持下,殷墟历史上的第一次发掘开始了,到1937年抗日战争爆发,对殷墟的大规模科学性考古发掘共进行了15次。

抗战胜利后,新中国考古研究所把安阳工作站直接设在小屯村,开始了对殷墟旷日持久的考古与发掘。

1976年,殷墟“妇好墓”的发现,把殷墟考古工作推向了高潮。

该墓总共出土了各种随葬品1928件,其中的两百多件青铜礼器和乐器上,大部分都铸有铭文,考古人员根据铭文上出现最多的“妇好”字样,将这座墓称为“妇好墓”。

随着考古发掘的不断壮大,殷墟的分布和布局也逐渐明朗,就现在探明的殷墟遗址来看,它跨越涣河两岸,其范围东起安阳市西北的郭家湾,西至北辛庄,长约6公里,南起铁路苗圃,北至三家庄,长4公里以上,面积约24平方公里。如果将近年陆续发现的一些地点也计算在内,殷墟面积已达30平方公里。

殷墟是中国历史上第一个有文献记载,并经甲骨文和考古证实的商代都城遗址。