由郑州图书馆主办,河南象蕴文化传播有限公司承办的“大河文明”系列文化讲座第一讲,11月12日晚通过网络直播的方式举行,邀请中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所研究员冯时谈“中”说“国”,讲述古代天文与古代“中”“国”的故事。

中华文明是人类历史上唯一传承数千年没有中断的文明,不仅没有中断,而且还在不断发扬光大,这在人类历史上绝无仅有。其中很重要的一个原因,就是“中”的文化。

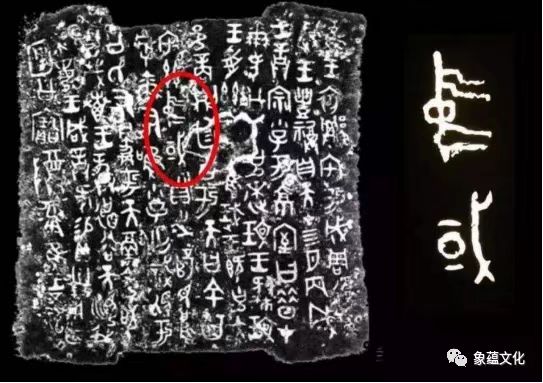

何尊铭文上出现“中或”二字,有学者释读为“中国”。据铭文所载:“唯武王既克大邑商,则廷(庭)告于天。”意思是周武王灭商以后做了一件非常重要的事情,即“廷告于天”。告天在古代是大礼,而祭天之礼,只有天子能为,且需要在特定的地点才能举行。“廷者,中也”,指的是武王灭商后,要到“天地之中”去告天。“天地之中”在西周时便已确定下来,即今河南嵩山。在“天地之中”告天,实际是受天命的意思,证明王权的合法性来源于天。所以周武王灭商后,先去嵩山告天。在告天活动中,周武王说“宅兹中或(域),自兹乂民”,意思是要在天地之中治理天下的百姓。“中或”顾名思义就是中土、中原、中州,是天下之中,当然也可以解释成中国,其含义仍是中原的意思。

西周青铜器何尊

在文献里,“中国”二字出现很多。比如《礼记·中庸》说:“是以声名洋溢乎中国,施及蛮貊。”“蛮貊”即四方,“中国”与四方“蛮貊”相对,那么“中国”就是中原、中土的意思。因此,虽然文献中记载的“中国”与今天的“中国”在字面上一致,但内涵却完全不同。

从古文字研究的角度说,“国”的本意实际是指诸侯国,国君是诸侯。《大学》中有“治国,平天下”,这里包含两个层次,即“治国”只能当一个诸侯,“平天下”才能当天子。因此,治理天下的是天子,他所建立的国家,正如我们在西周青铜器铭文里面看到的,叫作“邦”。可见,这些概念从早到晚有一个发展的过程。

何尊铭文

周武王灭商以后,做的第一件事情就是到天地之中去祭天,要守“中”。这个“中”在宗教和政治上的意义无可替代,证明了王权在这两个方面的合法性。

地中有一个的标准,据《周礼》的记载,在夏至这一天的正午,立八尺表,影长是一尺五寸,这就是地中。后来人们把地中定在了河南的嵩山,周武王灭商后到嵩山祭天,遵循的就是地中理念。

通过对考古学、文献学、古文字学的研究,实际上中国的地中有一个变迁的过程。清华大学收藏的战国竹简《保训》篇,就揭示了地中变迁的事实。《保训》篇竹书记载了周文王临终前给他的儿子周武王讲述的两个故事。第一个故事是“舜求地中”,舜最初生活在民间,后来他求得了地中,结果尧把位子禅让给了他。第二个故事是上甲微“追中测影”。在夏代中晚期的时候,商汤六世祖先上甲微认为舜当年测量的地中不是真的地中,重新勘测后,将地中定在了嵩山。根据《保训》可以看出,在嵩山这个地中出现之前应该还有一个地中,由传说中的舜所测定。通过考古发现,在河南濮阳西水坡与山西襄汾陶寺的这条连线上,北纬36度左右,是当时的地中。

周公测影台

在夷夏东西的政治格局里,人们求的中只是南北的中。在夏代一统的格局下,这个中已经不仅是南北的中,还是东西的中。透过地图来看河南登封告成镇与濮阳西水坡和襄汾陶寺的关系,告成镇的位置偏南,且处于上述两个地点的正中心。换句话说,如果把西水坡和陶寺连成一条线,取这条线的中点作垂直平分线,这条线正好落在告成镇。因此,嵩山便成了中国传统文化的中心地区,历代王庭都围着它在建。甚至到了元代,疆域发生了极大的变化,仍然在告成镇建了一个天文台,叫观星台。通过这样的方式完成了地中文化的延续,实现了传承数千年居中而治的政治制度。可见,中国古代的地中变迁服务于一个根本思想,那就是居中而治,也就是传统中土、中原、中国的思想,正是由于这样的传统,中华文明传承了数千年没有中断。

观星台

冯时认为,“中”的文化是内敛的,不是求外,而是求内,所以中国古代的政治观是“修文德以来之”。中华民族多元一体的格局,也是源于“中”的思想。