在12月21日下午举行的“中原古代城市水利科技研讨会”上,河南省文物考古研究院副研究馆员曹艳朋介绍了淮阳平粮台遗址发现的陶排水管道等遗存,它们与纵、横连通的沟渠和城壕共同构成了中原地区乃至中国年代最早、最为完备的城市排水系统。

平粮台古城遗址位于淮阳东南,是距今4300至3900年的龙山时代古城,面积约5万平方米。遗址平面方正规整、内部中轴对称,在城市发展史上具有里程碑意义。城门及城内发现的多处陶水管排水设施,为研究早期城市的水资源管理系统发展提供了重要线索。

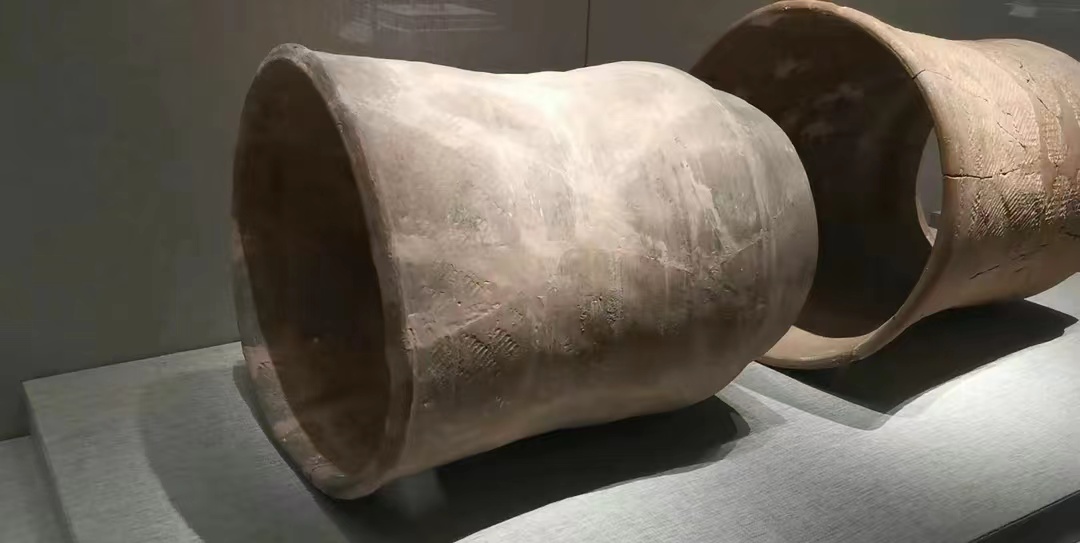

平粮台古城遗址,发现了迄今为止中国最早的城市排水系统,发现的陶排水管道是史前中原地区进行水管理的代表性遗存。平粮台古城的排水系统涵盖城内居址日常排水、城墙排涝和城门通道排水。其中,20世纪80年代最早发现的是南城门“门卫房”通道下的一组陶排水管。这组陶水管和沟渠位于南门门道的路面之下。首先在门道下挖一条城内高城外低并且上宽下窄的沟渠,在沟底铺一条节节相套的陶水管道,其上再并列铺设两条同样规格的陶水管道,形成一个“倒品字形”的管道组合,然后填埋起来,再铺设进出城门的路面。在南城门东侧的城墙内,也新发现了两组陶排水管道。这两组陶水管均纵向穿过城墙,有先后顺序,并非同时使用。每组排水管道皆有一定坡度,城内高于城外。城内联通有进水沟或洼地,城外通过沟渠排向外侧壕沟。

曹艳朋说,平粮台古城的给排水体现了先进的技术。陶管道两端一大一小、节节套扣,陶管道是标准化的产物,越晚越明显;成组的陶管道铺设的坡角随着时间的推移逐渐增加,更利于快速排水。陶排水管道与纵、横连通的沟渠和城壕共同构成了中原地区年代最早、最为完备的城市排水系统。

平粮台古城的生活给水主要依靠南城门处的公共水井,生产给水则主要依靠城外的河湖湿地。结合地质钻探的数据可知,水井的开凿深度“恰如其分”地达到了含料姜石的黏质粉砂层,说明当时的人们已经熟练掌握了凿井技术。

据介绍,史前时期除了平粮台古城之外,在杞县鹿台岗、山西襄汾陶寺、甘肃庆阳老虎嘴等遗址都发现有陶水管遗存,山东丁公遗址还发现有木桩修筑的排水暗渠。史前水井的发现更多,主要集中在黄河中游、下游和长江下游。这些史前给排水设施(或系统)的产生有环境和社会两种动因。