1月6日,在2022年度河南考古工作成果交流会上,中国社会科学院考古研究所郭晓涛、洛阳市考古研究院的王咸秋分别介绍了2022年汉魏洛阳城考古发掘新收获、洛阳白草坡东汉陵园遗址2022年度工作进展。

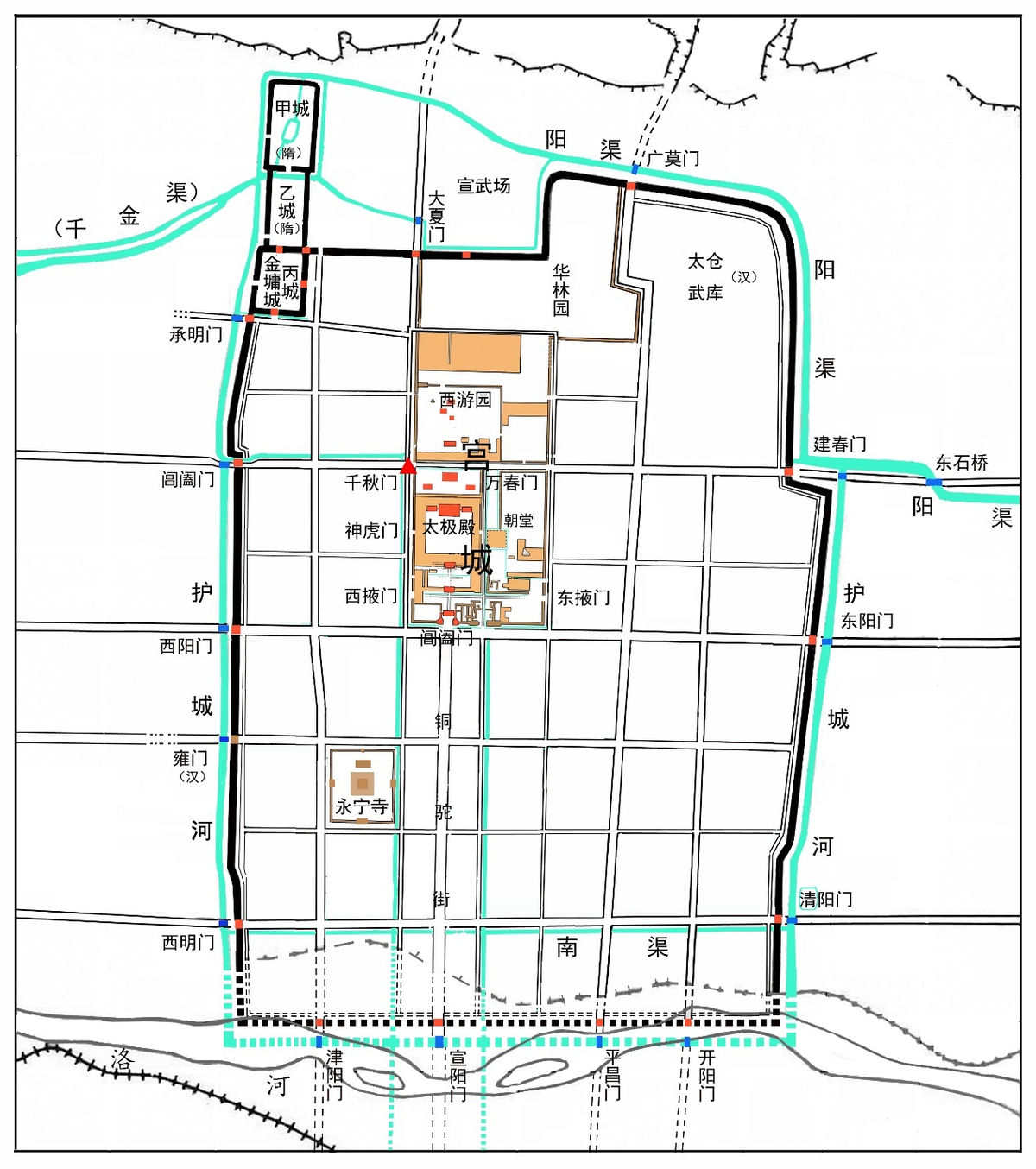

2021年起,中国社会科学院考古研究所对汉魏洛阳城宫城千秋门遗址进行考古发掘。发掘结果表明,门址在北周时期进行了大规模的重建,早期门址的形制目前尚不清晰。目前发现了门址西侧的阙台,阙台始建于魏晋时期,北魏在其基础上加以改建。

在千秋门门址的阙间广场下层,解剖发现保留有魏晋时期的大型地下水道遗迹。该水道遗迹被北周夯土和北魏砖砌水道叠压或打破。魏晋水道以砌石为主,兼有砌砖;由4条水道构成。水道在门址阙间广场之下呈西北-东南走向,伏流穿过向北直流而去。目前发掘总长度超过80米。在魏晋水道遗迹以下,还发现汉代的大型券砖水道。

魏晋时期的石砌水道基本是由底板、侧板、盖板构成的水涵洞,具体砌筑细节有所差别。其中水道G1中间用立石隔成两个水腔分流,盖板顶面还与地面道路衔接,地面道路与地下水道形成立体交通;盖板上还保留方形孔洞,以便雨水收集。水道皆伏流作石窦穿过宫墙,宫墙下水道的底板上发现有与水栅有关的菱形孔。在靠近阳渠水入口的位置,水道的底板和侧板内侧发现有宽约3厘米的凹槽,应该是设置水牐以调节水量。这些遗迹现象皆可视为后世《营造法式》记载水道施工规范的渊源。

《水经注》谷水条载:“渠水……直千秋门……又枝流入石窦伏流,注灵芝九龙池”。如此大规模布局、细致精美的水利设施在千秋门区域发现,与文献记载完全契合。魏晋水道应是从阳渠引水入宫城后,通过石窦伏流的形式,向北注入宫城北侧园林和其他区域,系魏晋洛阳城宫城引水工程的一部分。

郭晓涛说,此次发现的大型魏晋时期水道遗迹,这在汉魏洛阳城的发掘历史上尚属首次。水利考古是中国古代都城考古重要的组成部分,此次发掘为未来探索汉魏洛阳城水利设施对都城园林景观的塑造提供了坚实的考古依据,也为当代城市规划中水资源的利用和水环境的新时代构建提供了历史借鉴。

东汉陵园出土瓦当

白草坡东汉陵园位于洛阳市伊滨区庞村镇白草坡村东北,属于洛南东汉帝陵的组成部分,位于洛南陵区核心区域的北端。陵园遗址总面积约85万平方米,除帝陵封土和地宫外,陵园内还分布着石殿、钟虡、寝殿、园省、园寺吏舍等陵寝建筑。白草坡东汉陵园遗址于2006—2007年配合郑西高速铁路建设过程中发现,进行了初步调查和发掘。2017年陵园遗址发掘工作重启并持续至今,先后揭露内陵园北门址、东门址,以及“园寺吏舍”和“钟虡”建筑单元局部。根据出土的卷云纹瓦当和“光和三年造”纪年石器,初步判定陵园始建年代为东汉晚期。结合文献记载以及陵园的整体布局,推测该陵园主人为东汉桓帝刘志。

东汉陵园出土玉衣片

王咸秋介绍说,2022年度主要发掘区分两部分。一方面对“钟虡”单元进行了补充发掘,该建筑单元已完整揭露,布局较为清晰。“钟虡”位于封土和“石殿”的东南侧,由一处台基式建筑、一处房屋建筑和两列四排方形磉墩组成。台基式建筑呈南北向长方形,夯土台基内部发现南北排列的大型石柱础,柱础边长0.9米,距现存台基顶部约2.2米,故推测该建筑为悬挂大型乐钟所设,应为陵园内的礼制建筑——“钟虡”。另外还对“石殿”进行了局部发掘。根据勘探结果,“石殿”为一处边长约80米的方形高台式建筑。本年度主要揭露“石殿”的东南角,发现散水、门址、夯土、道路等遗迹。在石殿东侧发现一条东西向道路,与内陵园东门址内道路对应,应为内陵园向东通往外陵园的主干道。