人类文明依河而生,依河而兴,天下之大,莫不如此。

众所周知,两河流域、尼罗河流域、印度河流域、黄河和长江流域孕育了人类古代文明,“四大文明古国”应运而生。然而,这四大古国相隔万里,它们之间存在哪些异同,又存在哪些联系?

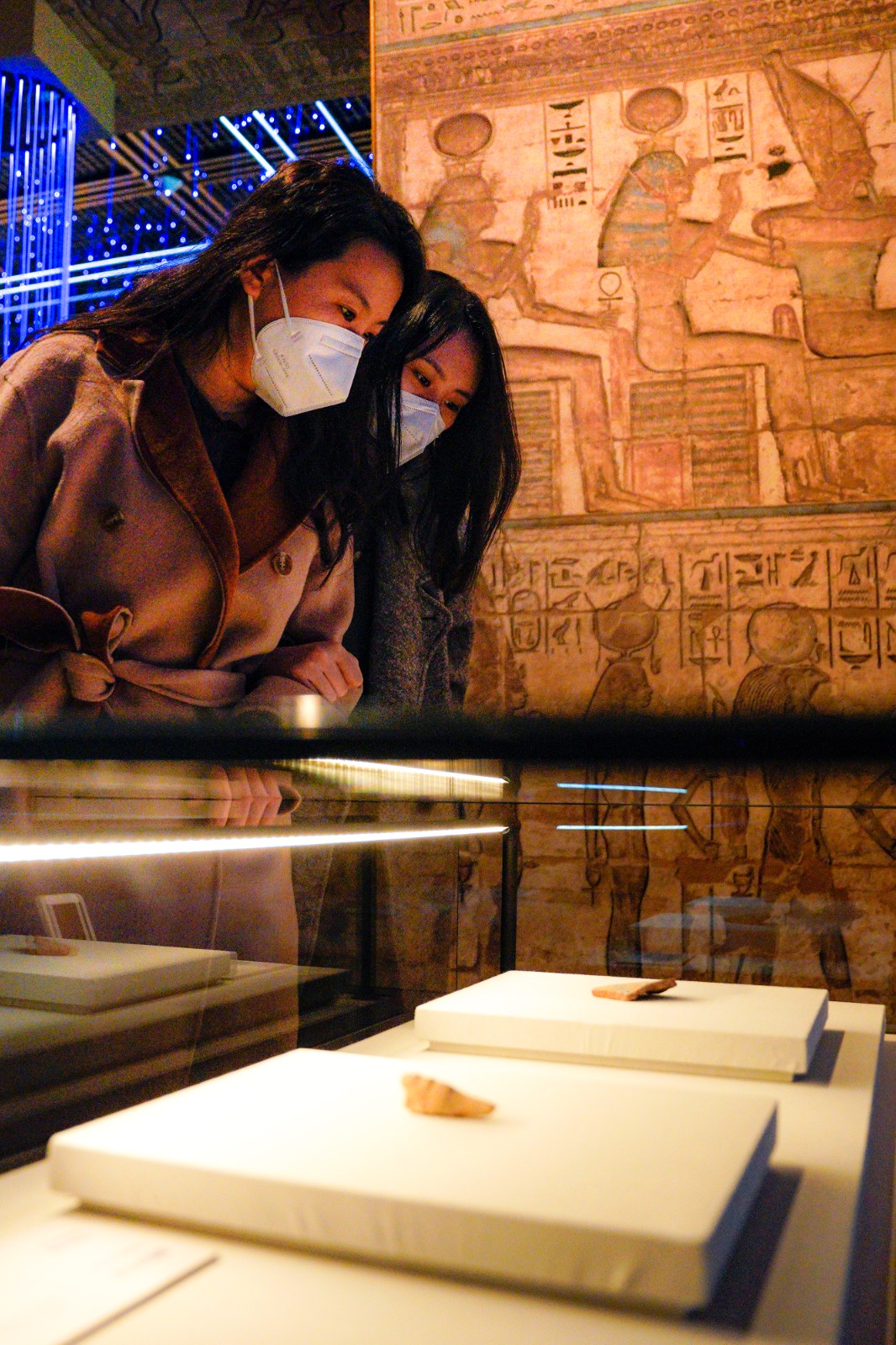

初春的郑州,乍暖还寒,天气晴冷,但郑州博物馆(文翰街馆)一楼国际展厅却是一派热闹景象。

原来,是2023年度大展“大河文明展”来了。

既然称之为“年度大展”,自然不是徒有虚名。在郑州博物馆(文翰街馆)一楼国际展厅,四大流域文明在河南首次“牵手”,汇集了来自意大利4家博物馆,国内14家收藏单位203件/套珍贵文物,共同讲述大河孕育的璀璨文明。

展览分为孕育、塑造、城与国、发展·共生四个部分,综合介绍了生活在两河流域、尼罗河流域、印度河流域以及黄河和长江流域的古代人民,依靠大河流域发展农耕文明的精彩历程,是一次高度自觉的文明对话。

第一部分“孕育”,展示四大河流域的自然环境是孕育文明的摇篮;第二部分“塑造”,以陶器和农业为主题讲述人类与大河的关系;第三部分“城与国”,向观众讲述四大文明古国辉煌灿烂的历史,其中,中华文明独树一帜,五千年文明绵延不绝;第四部分“发展·共生”,古老的文明犹如条条大河奔流入海,在沿着陆地向海洋的不断探索中,世界紧密地联结为一个整体。

四大文明古国虽然分布在世界不同地区,但彼此之前也存在共性。在郑州博物馆副馆长郭春媛看来,展览的四个单元其实揭示的就是人类文明绵绵不绝与时俱进的发展动力。

“我们想探讨的是人类文明因何而生,该怎样更好地发展下去。”郭春媛说,虽然因为各种各样的原因,一些文明在和其他文明的碰撞中发生了断裂或衰落,但也有的文明一直延续至今。

她坦言,本次展览通过各大文明荟萃一堂的比较展示,并非要讨论文明之间孰优孰劣,而是希望人们去思考文明与自然的关联。其中蕴藏的兴盛与衰败、连续与断裂、交流与互鉴、发展与共荣,足以引起观众对人类共同命运的深思。

展览完全由中方主导,河南文物已走进40多个国家

近年来,郑州博物馆在引进境外展览的道路上一路“狂飙”,阿富汗国家宝藏展、拿破仑展、英国V&A博物馆馆藏吉尔伯特精品展接连落地,让郑州市民在家门口就能领略到异国他乡的文化之美。

郭春媛告诉顶端新闻记者,此次大河文明展虽然也有海外文物来郑展览,但并非从境外直接引进,而是馆方和中国文物交流中心一起原创的展览,整个陈展大纲完全由中方策展人搭建。

她坦言,引入成熟的境外展览,优势是成熟展览已经有了很成熟的传播体系和良好的口碑,观众能够很直接地欣赏到一场完整的展览。但如果想加入本土策展人的思考,就必须要自己策划展览,才能产生主观意愿的表达。

“我们把四大文明古国汇聚在一起,是我们对于人类文明思考的一种自觉,这是我们想通过展览所表达的主旨。只有我们自己策划展览,才能够有这样的机会。”郭春媛说。

河南省文物局局长任伟告诉记者,近年来,河南通过文物外交,持续促进文化交流互鉴,不断扩大中原文化国际影响力。截至目前,走出国门的河南文物已经40多个国家,文物逐渐成为河南走向世界的桥梁和媒介,是中原文化对外交流的靓丽名片。

记者从郑州博物馆获悉,展览展期共三个月,至6月3日结束,观众可通过郑州博物馆微信公众号预约免费参观。

任伟说,河南和意大利的文物同仁之间始终保持着良好的互通。2015年,汉唐中原展览赴罗马成功展出,两年后,意大利都灵埃及博物馆珍贵文物亮相河南。本次通过各大流域文明汇聚一堂的比较展示,让观众认识大河文明的兴盛和延续,交流和互鉴,引发对人类发展共生这一永恒话题的深思。

在任伟看来,博物馆是保护传承人类文明的重要场所,文博工作者责任重大。河南历史悠久,底蕴深厚,是中华文化传承发展,守正创新的重要历史周期和地理枢纽。因此要把河南蕴含的文物资源和思想内涵和文化价值发掘好,阐释好,加强文化遗产重要交流工作,促进国际交流合作多元化,持续塑造“”行走河南·读懂中国”文化品牌。

记者从郑州博物馆获悉,展览展期共三个月,至6月3日结束,观众可通过郑州博物馆微信公众号预约免费参观。