3月11日,恰逢周末。“人声鼎沸、一言九鼎、鼎立天下……这些成语由来都跟眼前这件鼎息息相关。”河南博物院一楼展厅内,在郑州裴李岗遗址出土的文物红陶鼎前,讲解员融会贯通古今的精彩讲述激发了无数孩子们的兴趣。

“听说河南博物院的讲解员是‘三高’:个子高、颜值高、讲解水平高。”在体验了河南博物院讲解员的专业讲解后,一名四川观众在留言簿上毫不吝啬地写下了对讲解员的赞美。

正如这位四川观众所言,河南博物院的专业讲解员队伍一直都有着中原文明窗口单位“一道靓丽风景线”的美誉,多年来始终是河南博物院开放服务的“品牌”与“金色名片”。而她们身上始终保持积极向上的那股“拼”劲,更是被博物馆同行视作学习的典范。

追求卓越,用高质量服务打动人

优质服务是博物馆高质量发展的关键一环,讲解员承担着讲好、讲活文物故事,普及中华优秀传统文化的重要使命。

河南博物院的讲解员从未让人失望,总是在人们期盼的目光中交上优异的答卷。今年春节长假期间,河南博物院迎来了10万余人次的参观高峰。为了满足观众对中原文化一探究竟的超常热情,豫博讲解员用绝佳的精神面貌和优质的服务,为五湖四海的观众送上了一场又一场高水准的文化盛宴,让大家乘兴而来、满意而归。

步履不停,奋斗不息。春节假期刚过,2月14日,河南博物院便启动“2023年讲解优质服务月”活动,在该院社教部组织实施,对讲解员的仪容仪表、讲解姿态、语言表达、内容组织等多方面的表现制定高质量标准,开展由讲解质量调查、讲解巡视督导、专家导师授课、现场实践授课等一系列活动,广开人才“活水源”,释放强劲“青和力”。

开阔眼界,打开思路。3月1日,河南博物院副院长张得水来到博物院展厅,以其丰富的知识储备和深入浅出的高水平讲解,为讲解员带来了一场知识火花的碰撞和深邃思想的盛宴,让大家直呼“涨知识、开眼界”。

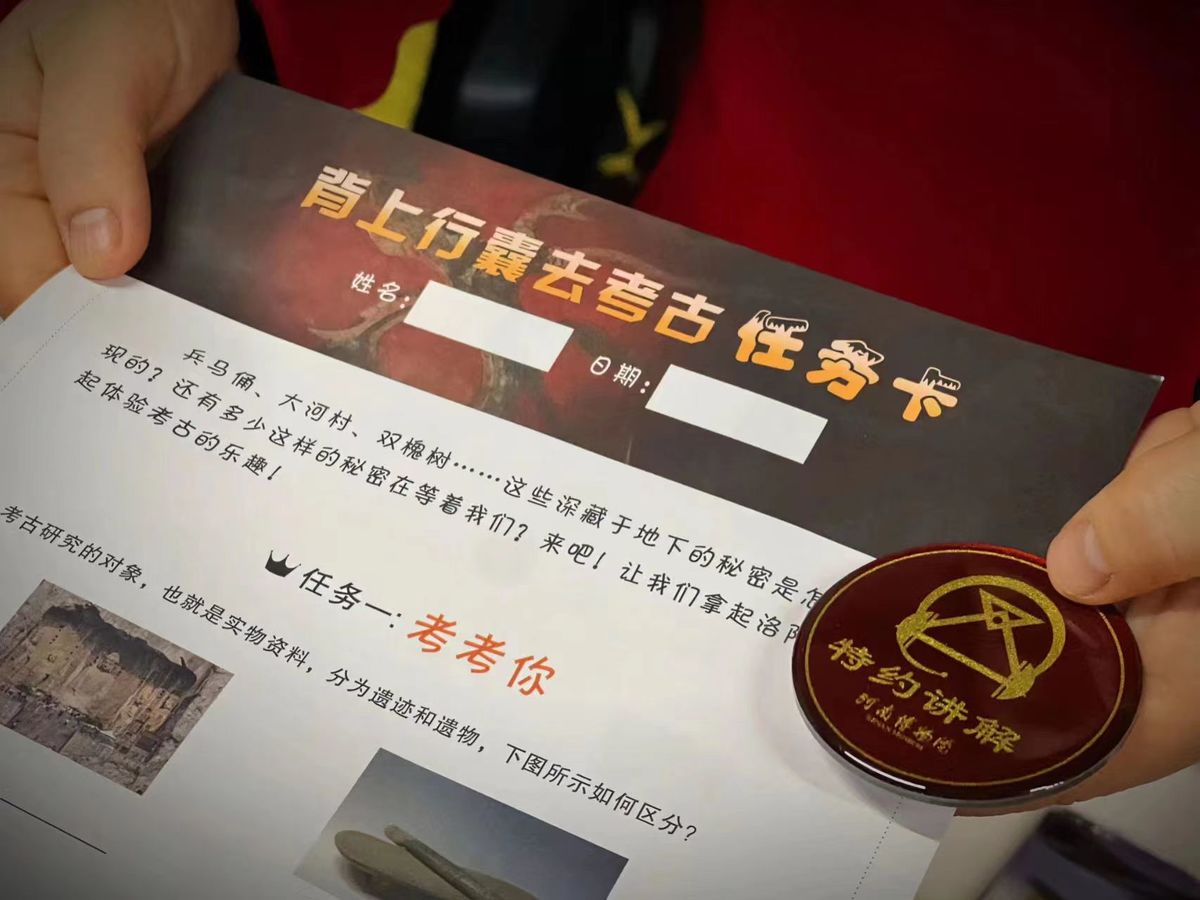

3月3日,河南博物院副院长丁福利带领讲解员在东配楼开展“优质服务月”之讲解能力拓展提升实践课,体验《历史教室研学云课程系列之——考古知多少》,讲解员参与研学课程互动、讲解、手工实践各个环节,现场观摩,沉浸式学习考古和文物知识的同时,开启青年人才业务大练兵。该研学课程是讲解员根据中国教育课改、“双减”等相关政策连续七年不断升级改造的成果,目前已接待亲子家庭超过一千组,也是一个报名通道打开即“秒满”的博物馆课程,其受欢迎程度可窥一斑。

丁福利为该课程的教师、学员、教学效果进行了学术点评,并且从这三方面分别给出“最优秀、最可爱、最圆满”的评价。他说,讲解员能力提升实践课是开放式培训,旨在学以致用,夯实业务基石。实施考核导向的未来人才培养方案,促进理论和实践的相互转化。

“云端”服务,为观众讲解掌上“博物馆”

摄像、导演、美工、灯光、道具、脚本编写、后期编辑、特效制作……这些看似与博物馆讲解员毫无关联的工作,在去年疫情防控期间,切换到了河南博物院讲解员们的日常工作中。为破解观众线下参观难题,打破线下博物馆时间、空间限制,河南博物院讲解员再次迎难而上,研究各大网络平台的特点、受众人群,探索博物馆教育输出模式,开展“‘行走河南,读懂中国’豫博讲解答网友问”系列“云讲解”活动,以短视频方式在河南博物院官方微信视频号、抖音、哔哩哔哩等多方新媒体平台进行广泛传播。

“云讲解”系列短视频内容囊括了古人生活相关、博物馆外观来源、文物如何保存、饮食起源等方方面面专业性问题。从受众群体出发,针对不同人群发布不同主题视频,既有成年人关注的文化、饮食、天文视角,又有儿童则喜爱兵器、运动、青铜鼎上兽面纹饰等有趣讲解,还有文博发烧友热衷的壁画、葬制、玉器、漆器等较为专业的细致解读,千人千问,精准解答。

“我们确定此次活动的主题是‘豫博百问百答——观众想问什么,我们就答什么’,所有讲解员都带着自己的新使命迅速适应新岗位,编写文稿、讲解拍摄、后期剪辑、平台宣发等,一切井然有序。”河南博物院社教部主任林晓平说。

更让林晓平欣慰的是,在系列短视频创作的过程中,讲解员们也迅速成长,学到了不同领域内的诸多新技能。目前,“豫博答网友问”已经拍摄43期,播放量突破千万。该系列短视频,通过文物记忆融合新时代文明,新潮和古老的碰撞,以活泼的形式、风趣的语言、开门见山的知识点,收获了网友们的频频点赞。(记者:温小娟 通讯员:徐楠 吴萌萌)