上世纪70年代,周恩来对外国友人说:“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”

这奇迹就在于,在技术装备落后于人的岁月里,中国人民凭着自力更生的奋斗和艰苦卓绝的意志,用汗水和智慧铸成气势恢宏的“国之重器”。而今天,它们仍然屹立在中华大地,成为我们的国家记忆和民族骄傲。

誓把河山重安排

“劈开太行山,漳河穿山来。林县人民多壮志,誓把河山重安排。”

在1971年中央新闻纪录电影制片厂的纪录片《红旗渠》中,这首旋律激昂的主题曲,成为一代人耳熟能详的经典。

河南林县(现林州市)地处河南、山西、河北三省交界,历史上严重干旱缺水。据史料记载,从明朝正统元年到新中国成立前,共发生自然灾害100多次,大旱绝收30多次。

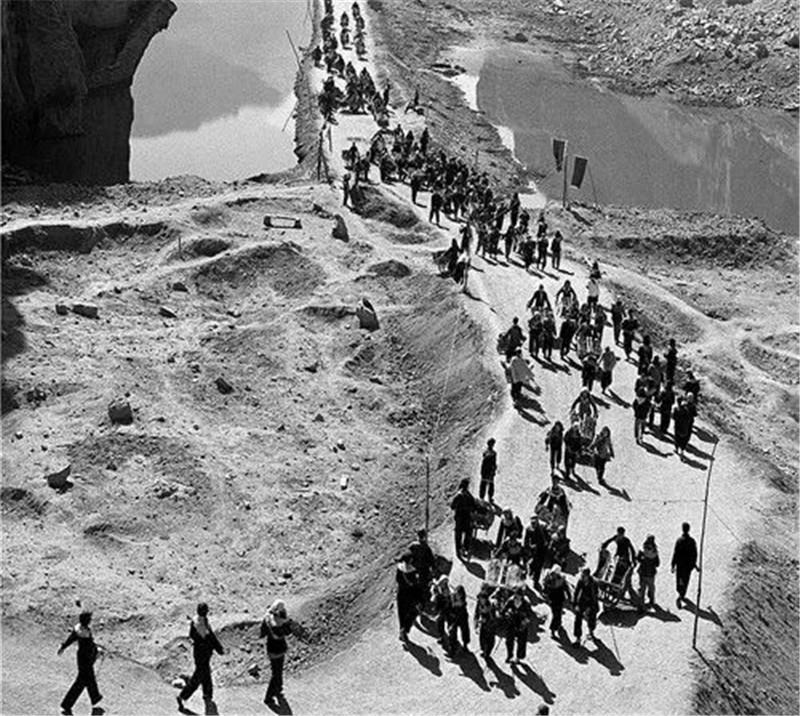

这部上世纪70年代轰动中国的纪录片,黑白影像还原了当时真实的历史场景,如今仍然有一种巨大的朴素的视觉冲击力。

建设红旗渠,凌空除险。

上世纪60年代,林县人民在共和国最困难的时期,以气壮山河的豪情壮志,硬是在太行山悬崖峭壁上建成了全长1500公里的“人工天河”——红旗渠,结束了十年九旱、水贵如油的苦难历史,圆了林县人世世代代的盼水梦,也孕育了“自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献”的红旗渠精神。

红旗渠工地上的女石匠。

对于十二届全国政协教科文卫体委员会副主任、河南省政协原主席、红旗渠精神研究会原名誉会长王全书来说,这些年来,红旗渠的情结一直萦绕于心。

1965年,王全书正在上大学。“记得在4月5日晚上,从河南人民广播电台听到了红旗渠总干渠正式通水的消息;接着,在《河南日报》看到了红旗渠总干渠通水的长篇通讯和社论。1966年4月21日,又在《人民日报》头版看到了题为《人民群众有无限的创造力———祝贺河南林县人民修建红旗渠的伟大胜利》的社论。”王全书告诉记者,他从广播报纸上了解到红旗渠的建设情况,就一直对家乡这项伟大的工程心向往之。

1969年,红旗渠完成干渠、支渠、斗渠配套建设。

1971年,纪录片《红旗渠》在全国公映,通讯不发达的时代,许多人通过广播报纸知道了红旗渠,又第一次从电影银幕上看到热火朝天的建设景象,“亲眼目睹”这一宏伟的建造过程,感受自然不同,王全书也不例外。

《红旗渠》纪录片,留下了当时林县劳动人民修渠的珍贵镜头:没有水准仪,用一脸盆水一根筷子替代;没有住处,山崖石洞安身;石灰自己烧,炸药自己造。“一不怕苦,二不怕死”“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,凭着一锤一铲两只手,苦战10个寒暑,削平1250座山头,架设152座渡槽,开凿211个隧洞,80余人献出宝贵生命……

今年71岁的张买江,老家在林州市桂林镇南山村,是修建红旗渠时工地上最小的建设者,也是当年最年轻的红旗渠劳模。

张买江的父亲张运仁牺牲在修渠的工地上。当年,红旗渠工程动工时,父亲主动报名参加修渠。他担任3个村庄的技术员,并且还是大队的施工排长。有一天收工放炮,其中一个一直没响。父亲光顾着招呼大家躲炮,没想到炮突然响了,他被一块飞石击中,当场牺牲。

父亲去世后,母亲一个人照顾全家,日子过得很苦。张买江记得,当时村里极度缺水,取水的池塘离家有5公里远。有一次,母亲去取水,人多拥挤,一下子把她挤到池塘里,险些要了命。当天,母亲穿着一身湿棉衣,扛着空桶回了家。13岁那年,张买江在母亲的鼓励下,去报名修渠。红旗渠修建了10年,张买江在红旗渠工地上干了9年,直到红旗渠修好,他才回到家,中间连半天假都没有请过。

红旗渠的建设,跟一个名字紧紧联系在一起,那就是当时的林县县委书记、红旗渠的总设计师杨贵。不当“太平官”的杨贵,担着被撤职受处分的风险,排除万难,毅然修建红旗渠。

红旗渠修建10年,中央新闻纪录电影制片厂的剧组也在林县跟拍了10年。对于拍摄这部纪录片的电影人来说,这堪称他们电影生涯中耗时最长、投入最多的一部纪录电影。10年间到底有多少人参加了《红旗渠》的摄制,已经无从统计,但一共留下了1万多尺胶片。

1974年,新中国参加联合国大会时,放映的第一部电影就是纪录片《红旗渠》,艰苦创业的“红旗渠精神”已经成为中国人民伟大民族精神的象征。

如今,林州市发生了翻天覆地的变化,越来越多的人向往红旗渠、走进红旗渠。红旗渠被称为世界水利第八大奇迹,宛如一座绵延起伏的“水长城”,每年吸引着数百万中外游客。

“红旗渠精神”历久弥新

中央新影于1971年、1975年、1993年先后在林州拍摄了三部关于红旗渠的纪录片,分别叫《红旗渠》《红旗渠畔展新图》和《今日红旗渠》,又被称为《红旗渠》三部曲。

全国政协委员、中国纪录片学会副会长王建国认为,在那么落后简陋的条件下,建成了这样一个悬崖峭壁之间的引水工程,“《红旗渠》记录了中国人民战天斗地的这样一种精神。”

继黑白胶片《红旗渠》之后,彩色纪录片《红旗渠畔展新图》在1975年发行,介绍了修建红旗渠以及红旗渠建成后林县发生的变化。

1993年完成的影片《今日红旗渠》,描写在改革开放大潮涌动下,林县十万民工出太行打工,变相带动家乡经济提高生活水平。20多年前,十万大军进太行,修建了闻名海内外的红旗渠,十万林县人民一进一出,正是中国农村发展改革的写照。

大学毕业后的王全书,成长为一名党的干部。这些年,他在河南省任职期间,曾多次陪同中央领导同志到红旗渠视察,带队在北京、上海等地开设红旗渠精神展,见证过许多动人的场面。

2012年7月16日,王全书(左二)与杨贵(左一)、吴金印(右一)在调研。

说起最为感动的一幕,王全书记忆犹新。那是2002年6月8日上午,红旗渠纪念馆开馆仪式在林州举行,时任河南省委副书记的王全书与几位省领导从郑州驱车直奔纪念馆,远远的,就听到广场上的人群持续不断的呼喊声:“杨贵,好书记!杨贵,好书记!”

原来是大家齐声向从北京专程赶来出席开馆仪式的杨贵同志欢呼,掌声一波盖过一波。满头银发的杨贵同志频频向大家鞠躬致意。几十年过去了,当年领着大家建成红旗渠的杨贵同志,在当地仍然受到如此异乎寻常的欢迎和爱戴!林县广大干部群众对这位老书记依然这么一往情深!

王全书和现场的嘉宾被深深震撼了,在即席讲话时,他情不自禁地脱口而出:“红旗渠是我们民族的历史丰碑。古有都江堰,今有红旗渠;古有李冰,今有杨贵!”

杨贵的挺身而出,数十万群众齐心协力,十年奋战,换来今日“幸福渠”,如今杨贵已经故去,而这片土地上的壮举,应当被共和国的历史铭记。

王全书表示,红旗渠是新中国成立后中国共产党领导人民图存图强、追梦圆梦的一个缩影。红旗渠精神早已融入林县人民的血液,又在新的历史条件下实现了创造性转化,锲而不舍地谱写着“战太行、出太行、富太行、美太行”的新篇章。

如今已到古稀之年的张买江,总是热情地在各种场合与人们分享红旗渠的故事。最令他欣慰的,还是儿子张学义主动接班,继续守护红旗渠。

张学义1998年参加工作,被安排到红旗渠青年洞景区管理处,一干就是10年。2008年,他调到合涧渠管所。张买江总是叮嘱儿子:“前辈们用生命修好的渠,你必须看好渠、护好渠、管好渠,为老百姓办实事。”这几年林州市发展很快,许多游客都说,红旗渠的故乡就是不一样,这让张学义听了心里格外自豪。

王建国表示,新的时代,红旗渠的故事还在延续。对于纪录片的拍摄者来说,红旗渠精神影响了几代人,站在今天的角度,人们如何去看待那段历史,怎样通过人性化的、接地气的表现手法,展现40多年前那段激情燃烧的岁月,同时,随着国家的富强和国际地位的提升,红旗渠也被越来越多的外国人认可,如何用国际化的视野和世界语言来呈现红旗渠,这些,都是对当今纪录片从业者提出的新要求。

习近平总书记指出:“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。”

在王全书看来,诞生于上世纪60年代的红旗渠精神,已经成为我们党和国家继井冈山精神、延安精神、“两弹一星”精神等一系列精神成果之后,横空出世的又一精神成果。学习研究和传承弘扬红旗渠精神,是义不容辞的历史责任和光荣使命。各级领导干部要像修渠人那样,为了人民利益甘愿牺牲自己的一切,敢于担当作为,带头敬业奉献。

“红旗渠这一座社会主义建设时期的精神坐标,永远激励着人们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,继承前人的事业,接续今天的奋斗,实现美好的理想,创造骄人的业绩。”王全书说。