河南偃师二里头遗址是夏时期考古研究最核心的遗址之一。“二里头都邑多网格式布局”日前入选2022年度全国十大考古新发现,这是二里头遗址第二次获得此项殊荣。二里头遗址第一次入选全国十大考古新发现是2004年度,入选的项目为“河南偃师二里头遗址宫殿区”。从“河南偃师二里头遗址宫殿区”到“二里头都邑多网格式布局”,可以看出二里头遗址考古取得的巨大成绩,夏文化研究取得的重要进展。“河南偃师二里头遗址宫殿区”的发现表明了二里头遗址的都邑性质,“二里头都邑多网格式布局”则暗示了二里头都邑有成熟发达的规划思想、统治制度和模式。

2004年偃师二里头遗址宫殿区发现了宫城城墙以及大型夯土基址、车辙、绿松石器及其制造作坊等重要遗存。发掘确认宫城平面略呈长方形,面积约10.8万平方米。宫殿区内发掘的大型建筑基址达9座,当时的发掘结果表明,其中至少存在2组具有明确中轴线的建筑基址群。二里头遗址宫城是迄今可确认的我国最早的宫城遗迹。纵横交错的中心区道路网、方正规矩的宫城和排列有序的建筑基址群,表明二里头遗址是一处经缜密规划、布局严整的大型都邑。二里头遗址的布局开中国古代都城营建制度的先河。

在宫殿区大路发现的车辙痕,是当时所知我国最早的车辙遗迹,它的发现将我国双轮车的出现时间上推至二里头文化早期。而属于二里头文化四期的大型夯土工程和绿松石器作坊的发现表明,二里头遗址在此期仍属高规格的大型聚落。二里头文化四期正值一般认为的夏商王朝更替的关键期,上述发现为夏商文化分界研究提供了新的材料。

二里头文化早期贵族墓出土大型绿松石龙形器,全长逾70厘米,由2000余片形状各异的细小绿松石片粘嵌而成。其用工之巨、制作之精、体量之大,在中国早期龙形象文物中都是十分罕见的,具有极高的历史、艺术与科学价值。

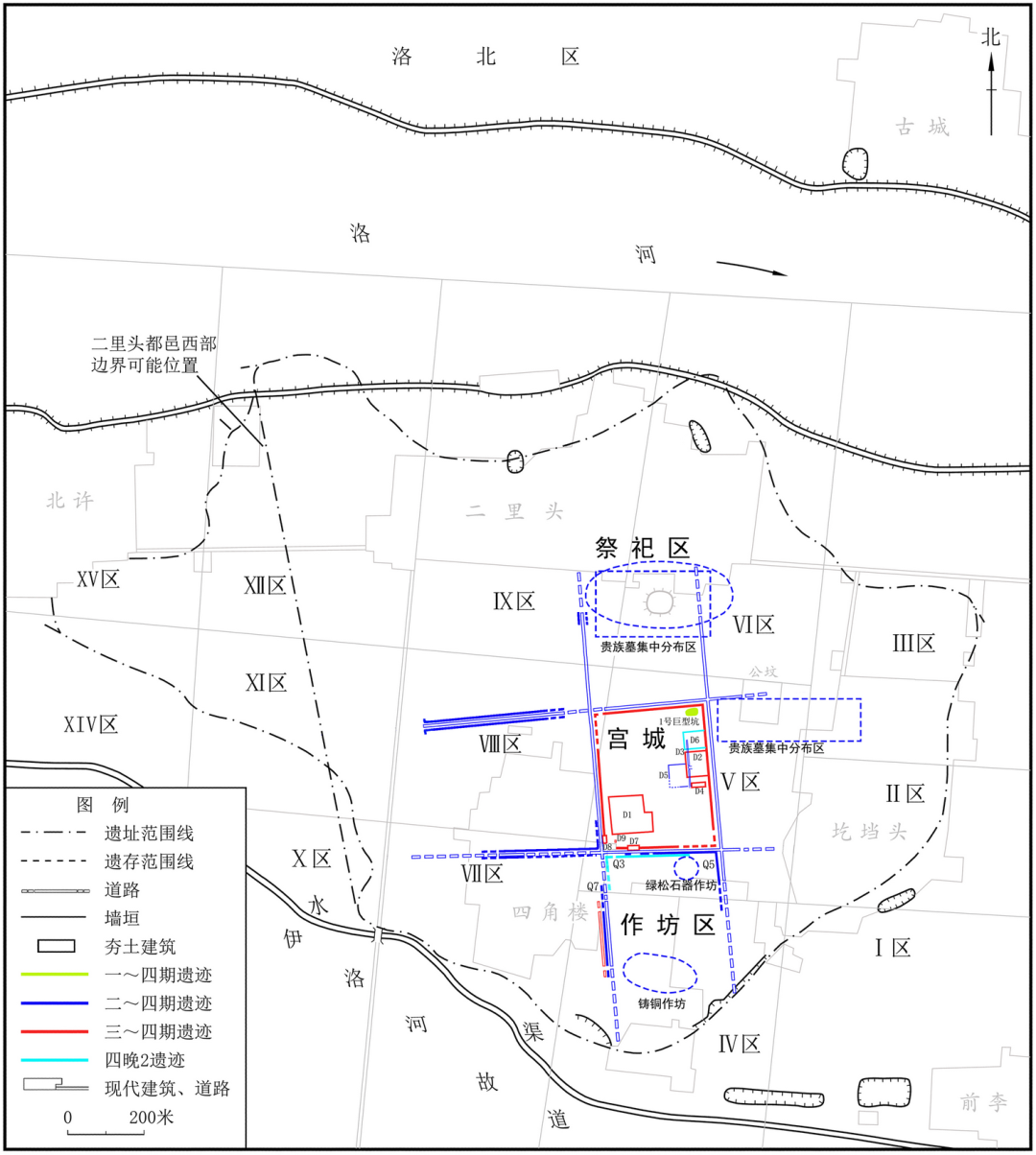

2019年以来,考古人员展开新一轮发掘,在中心区新发现的主干道路及其两侧墙垣,揭示二里头都城为多网格式布局。

现任二里头考古工作队队长赵海涛介绍,二里头都城这样严谨、清晰、规整的布局,显示当时有明确的规划,当时的社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式。这是二里头进入王朝国家的最重要标志。二里头都城严格方正的都城规划制度、“居葬合一”的布局结构,同宫城宫室制度、青铜礼乐制度等制度一起,为商周及后世文明奠定了最主要和最直接的基础,体现了二里头文化、二里头王国在中国历史上划时代的开创、引领作用。同时,二里头都城的这种布局,也为先秦时期其他都城遗址探索布局、结构提供了有益参考。

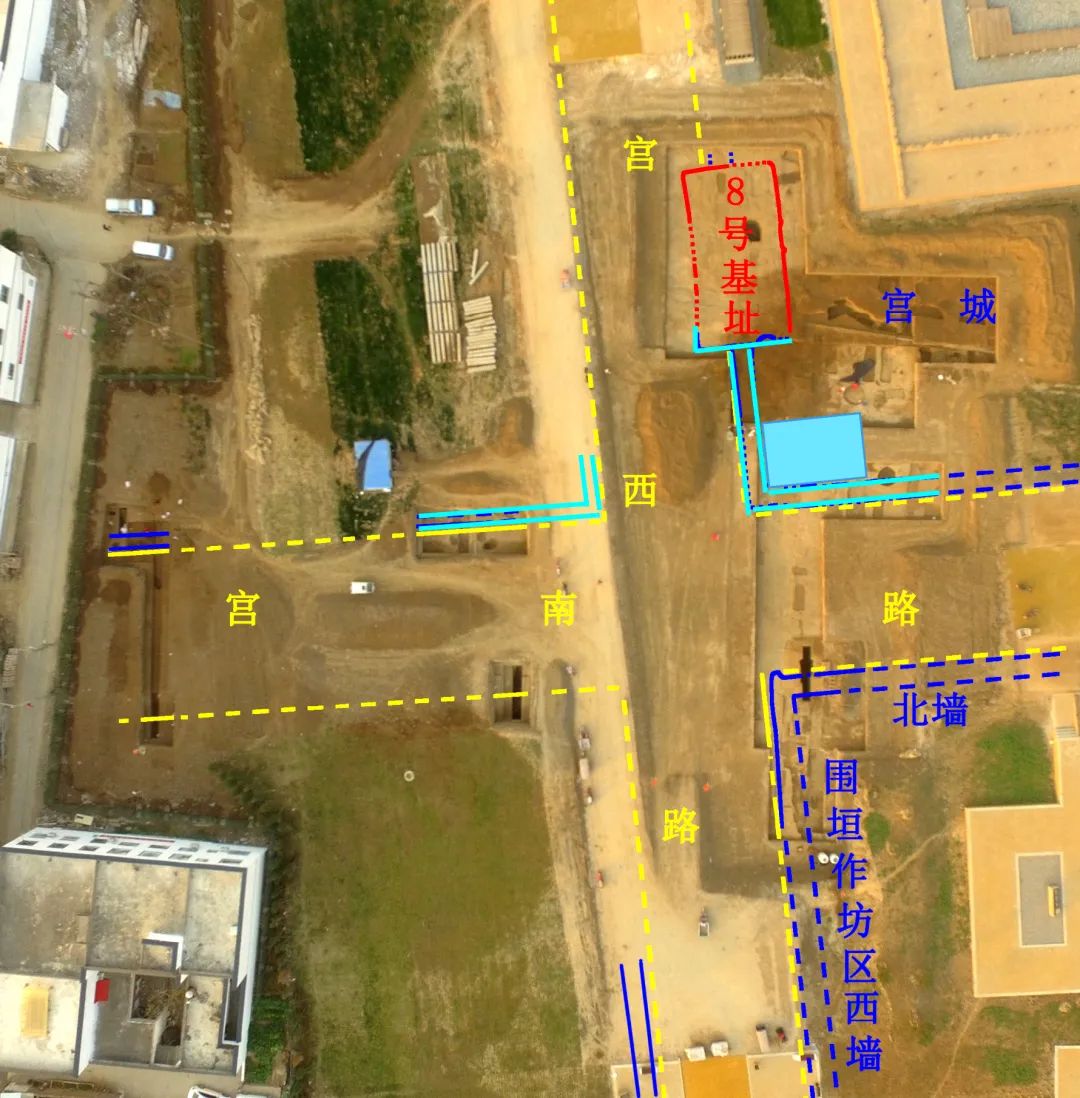

吉林大学考古学院副院长段天璟教授点评说,二里头遗址都邑多网格式布局的发现,是典型的“问题导向”式田野考古工作案例。在21世纪初,据“井”字形道路的发现确定了二里头遗址的基本布局,发掘者根据宫殿区和作坊区外侧均发现有城垣围护的现象提出“其他区域外侧是否有围墙、布局和演变情况”等问题,发现了“井”字形道路上宫西路与宫南路交叉的“十字路口”,发掘了道路旁的部分宫城西墙和南墙及其东南角和作坊区的西北角,继而揭示出二里头遗址自南向北排列于宫西路和宫东路之间,以宫南路、宫北路为界的作坊区、宫殿区、祭祀区以西“至少各存在一个分区”且有城垣以及部分相关道路,从而总结出二里头遗址“宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局”。随着二里头遗址的布局情形逐渐明晰,学界不禁对二里头遗址具体还有多少“网格”没被发现,各“网格”区域的形成时序、兴废变迁、相互关系等更多问题充满了期待。

二里头遗址的考古发掘一直在持续进行当中,我们有理由相信,二里头遗址还会带给我们更大的惊喜。(记者:张体义)