红旗渠纪念馆

“过去,林县境内群山林立,沟壑纵横,土薄石厚,水源奇缺,粮食产量很低。解放前,流传着这样的民谣:'光岭秃山头,水缺贵如油,豪门逼租债,穷人日夜愁。’……”

这是20世纪70年代,轰动全国的电影纪录片《红旗渠》。1974年,中国重返联合国三年后首次派高级别代表团出席联合国大会,其间播放了10部展示新中国建设成就的电影纪录片,第一部就是《红旗渠》。

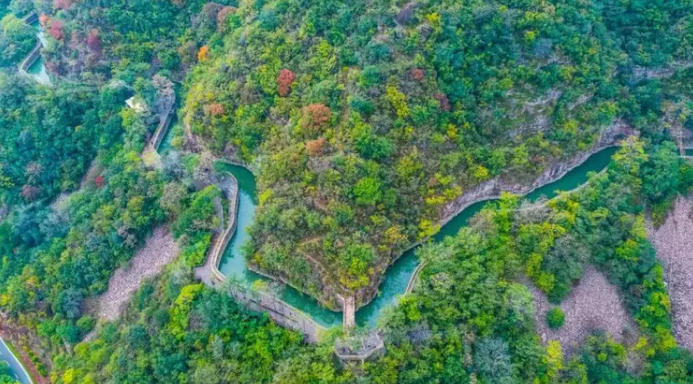

青年洞

游客:导游,你看!青-年-洞!这个山洞很年轻吗?

导游:“青年洞”不是说这个山洞很年轻,而是当年开凿山洞的突击队是从全县民工中抽调出来的300名优秀青年,所以取名叫“青年洞”,这三个字是郭沫若先生亲笔题写的。青年洞是红旗渠总干渠的咽喉工程之一,它是红旗渠水工、建筑和自然景观结合最精妙的地段,也是红旗渠建设最艰巨的地段。

红旗渠实景演出

游客:为什么要在悬崖峭壁上开山挖渠,其他地方不行吗?

导游:1959年的春天,林县遭遇历史罕见大旱,境内河道全部断流。为彻底解决缺水问题,这年十月,林县县委决定在太行山修建引漳入林工程,也就是红旗渠,从山西平顺浊漳河跨省引水到林县。

浊漳河西高东低,蜿蜒奔流在太行山的崇山峻岭之中,在流经林县北部豫冀两省边界时,因地势低,河水引不进林县。只有把引水点开设在河的上游,从山西境内引水,沿山开渠,才能让水进入林县境内。

红旗渠人物雕塑

游客:那个年代,这么大的工程,怎么完成啊?

导游:在红旗渠修建过程中,林县确实遇到过重重困难,不过全被智慧的林县人民克服了。没有炸药就自己造,没有水泥自己烧,粮食不够就挖野菜充饥,没有凿岩机那就抡大锤,他们就凭着一锤一钎一双手,逢山凿洞,遇沟架桥,连续奋战10个春秋,削平了1250个山头,架设152座渡槽,凿通211个隧洞,终于建成了全长1525公里的红旗渠。

游客:真是既震撼又感慨啊! 太牛了!

人工天河——红旗渠

红旗渠,位于河南安阳林州市,是20世纪60年代林县 (今林州市) 人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林水利工程,是我国水利工程史上的一个典范,同时也孕育了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,被称之为“人工天河”“世界第八大奇迹”。同时,红旗渠也是全国重点文物保护单位,国家AAAAA级旅游景区。(河南广电大象新闻记者:程冰冰、谷艳敏、陈松、罗曼 图片来源:“红旗渠旅游”微信公众号)