在广袤的中原大地上,洛阳偃师二里头只不过是一个普通到不能再普通的小村庄。

1959年,著名考古学家徐旭生先生怀揣着寻找夏王朝的梦想率队来此勘查,在这里发现了举世闻名的河南偃师二里头遗址,一扇通往中国历史上最早王朝的大门就此被叩开。

△二里头遗址全貌

经过60多年不间断考古发掘,伴随着一项又一项的重大考古发现,二里头遗址被学术界认定为夏王朝的中晚期都城,被誉为最早的中国。二里头于2004年、2022年两度摘得全国十大考古新发现,诞生了诸多中国之最,由此可见它的重要性。放眼中国如繁星般的古遗址中,二里头遗址都是当之无愧的大遗址。

△中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头考古队队长赵海涛

以二里头遗址为代表的二里头文化,在中华文明的进程中到底处于怎样的地位?它又对文明的发展产生了哪些重要影响?12月5日下午,中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头考古队队长赵海涛做客天中讲坛,讲述二里头遗址背后的文明密码。

二里头文化源起于中原本土文化,是史上第一个“超级大国”

2018年,在中华文明起源与早期发展综合研究成果发布会,国务院新闻办公室正式为二里头文化定性:在距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象;距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入文明阶段;在距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程的核心与引领者。

赵海涛介绍说,二里头文化是在中原本地文化连续发展的基础上诞生的,从一万年前李家沟文化,再到八千年前的贾湖文化,再依次经过磁山文化、裴李岗文化、后岗一期文化、大河村文化、中原龙山文化一直到二里头文化,中原文化发展序列不仅完整,而且连续不断。其建筑形制、墓葬形制以及陶器的组合在先前文明的基础上一脉相承。

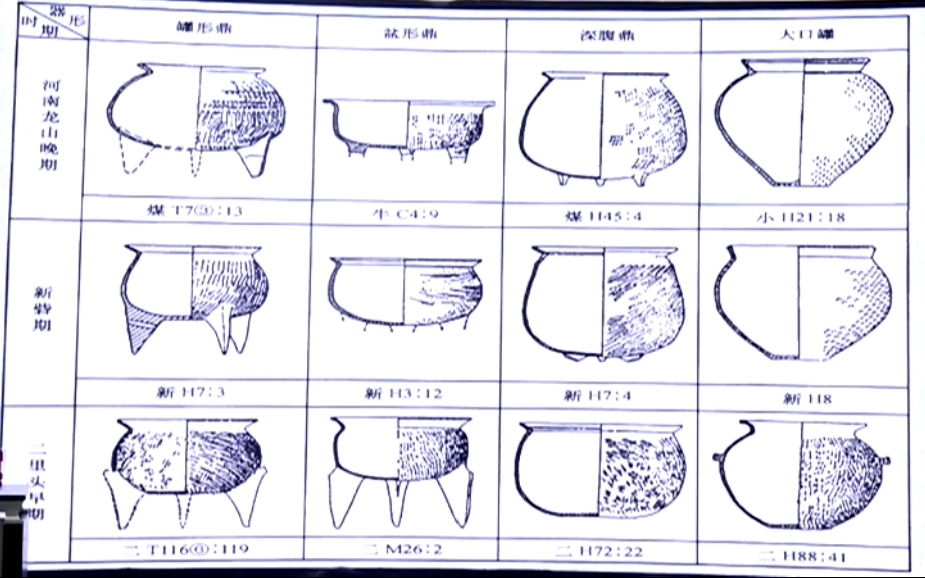

△陶器的演变

“尤其是陶器,虽然不同时期的陶器形制存在变化,但基本形制是差不多的,连贯性很强。”

值得注意的是,二里头文化不是河南龙山文化的自然延续,河南龙山文化也不是形成二里头文化的全部来源。在河南龙山文化与二里头文化之间,还存在新砦期文化,在此期间出现了文化整合与转折,最终演变为二里头文化。

在继承中原主体文化之外,二里头文化还广泛融合了周边文明先进因素。例如西北的陶器类型、冶铜技术、绵羊、小麦,南方的后石家河文化的玉器,热带海洋的海贝,东方的玉礼器、陶礼器和东南的原始瓷器。

赵海涛看来,由于二里头先民兼容并蓄,海纳百川,他们才能在激烈的多元竞争中脱颖而出,创造出史无前例的制度和文明成果,并在中原地区建立了一个超越地理单元的“超级大国”。

这个大国有多大?整个二里头文化分区以河南为中心,东到周口,北达焦作,西至关中平原,南至湖北北部。据河南大学贺俊博士统计,其境内共有800多处聚落,根据聚落规模、遗存规格可划分四个等级,发现它的社会结构为“金字塔形”。大中型聚落占据了河流、交通要道、绿松石矿、铜矿等核心资源,周边小型聚落呈拱卫态势,形成“众星捧月”式的分布格局。

“二里头首次真正意义上将整个中原核心区整合为统一的文明实体,打破了龙山时代大型中心聚落在多个区域广泛分布的模式,首次开创了大区域统一、单一核心聚落、发达的统治网络的二里头模式,并被后续早期中国政权所继承,是当之无愧的中国文明的核心。”赵海涛说。

60年才发掘不到2%,十个“中国之最”就已经在二里头诞生

前文提到,二里头先民创造了史无前例的文明成果,赵海涛解释说,经过发掘,考古学者发现了二里头的十个“中国之最”,证明史无前例一词并非虚言。

十个“中国之最”分别是最早的城市主干道网络、最早的双轮车辙、最早的宫城、最早的中轴线布局的宫室建筑群、最早的多进院落宫室建筑群、最早的国家级祭祀场和祭祀区、最早的青铜器铸造作坊、最早的绿松石器加工作坊、最早的青铜礼器群、最早的青铜兵器。

△二里头遗址分布区

正是二里头先民所具备的创新型,造就了公元前两千纪前半叶最大的聚落,也是最早的具有明确城市规划的大型都邑,并形成东亚大陆最早的核心文化。

“随着各地考古工作的深入,中国其他大遗址也陆续出现了一些比二里头更早的发现,有些纪录也可能会被刷新。”赵海涛表示,可以明确的是,在二里头时期诞生的礼乐制度是早期华夏文明的核心、特色和精髓内容。礼乐制度的核心是等级制度,用以“明贵贱,辨等列”,乐以融合、统一,确定上下、尊卑关系,体现贵族的特权和社会成员的等级地位。

二里头的都邑布局后世王朝也造成了深远影响,望京楼夏商城址、郑州商城城市布局和二里头极为相似。二里头青铜文明的基本内涵,为发达的商周青铜文明奠定了最主要和最直接的基础,并与商周文明一道确立了华夏礼乐文明的基本特质,奠定了古代中国的基础。

赵海涛总结说,从都城选址、多网格式城市布局、祭祀遗存、铜礼器、玉礼器等因素,共同构成了二里头文化礼乐制度的重要内容,成为王权国家的重要标识物,表明二里头文化形成了多样化、规范化、秩序化的王朝。

△绿松石龙形器

他还提到了二里头近年来发现的又一重大发现。人们熟知的绿松石龙所在的墓葬是二里头二期规模较大,随葬品最多最精美的一座贵族墓葬,目前还没有在宫殿区发现二里头三期的高等级墓葬。他透露,但是在5号基址发现了5座贵族墓葬,目前随葬品已经运到实验室开始清理工作,其精美程度可能比绿松石龙还要高一些。

赵海涛说,经过研究发现,二里头人制作绿松石龙的时候,很可能是先用木头围出基本形状并画好图案,根据图案加工每一片绿松石片,再用植物胶和动物胶严丝合缝地粘嵌起来。

2019年二里头遗址博物馆开馆前,考古队用三维模型复制了一个绿松石龙,但是和原件还是存在一定区别,可以看出,4000年前的二里头先民的手工业和艺术审美就已经达到了很高的水平。

为何香港、越南还能出土二里头文化的器物?

在郑州市文物考古研究院考古博物馆中,有一名为“中华牙璋”的专题展,系统介绍了作为礼器的牙璋演变过程。

根据现有的考古资料,牙璋最早见于4000多年前的山东的龙山文化遗址和陕北的石峁遗址,彼时的牙璋尺寸小,造型也很简单。但到了二里头时期,牙璋的风格和功能出现明显变化:尺寸变大变长,牙璋的扉牙变为龙形,且全部出自于高等级贵族墓,成为代表身份的重要礼器。

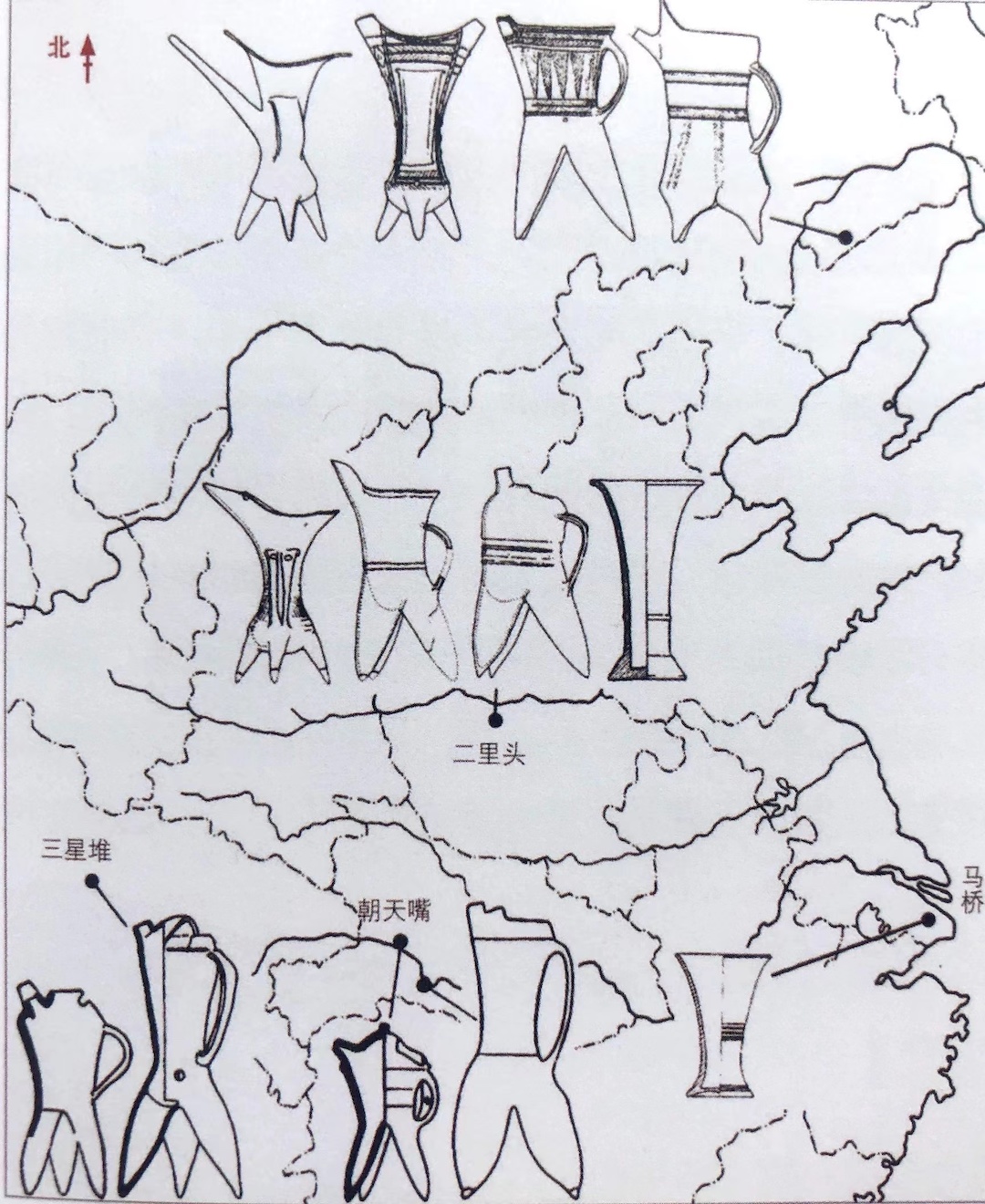

△二里头风格牙璋分布区域(图片来源:文汇报)

然而在四川广汉三星堆遗址、香港南丫岛大湾遗址甚至越南背部雄仁遗址等等看起来和二里头毫无关联的遗址,同样出土不少二里头风格的牙璋,这是为何?

赵海涛一语道破天机:“文化传播而并非武力征伐。”

他解释说,在其他出现二里头风格牙璋的地区,没有发现其他二里头特征的器物,说明二里头人并没有占领那些地方,而是这些地区主动学习和接受了二里头先进的文化,二里头文化也借此散播至大半个中国,奠定了古代中国形成的重要基础。

1959年,徐旭生先生怀揣着寻找夏都的目的来到二里头,60多年来,一代又一代考古人同样为了这个目标接续努力。赵海涛说,目前已经确定,二里头遗址的二里头文化的绝对年代是公元前1750年到公元前1530年,早于商朝,并直接影响了商文化的发展进程。

△二里头文化陶礼器分布图

此外,二里头遗址所在的地域为文献记载的夏王朝活动的中心区域,在这一时期,该地区没有能与二里头文化相媲美的其他文化。二里头先民的伟大创造,王都气象和它辐射的文化范围,具备了王权国家的特征。赵海涛表示,如果和历史文献相对应,二里头的最佳定位就是夏都和夏文化,没有比它更符合夏都和夏文化特征的。

言归正题,我们该如何定义二里头在中华文明进程的地位?

赵海涛总结说,二里头文化是最早的核心文化、广域王权国家,开启了夏商周青铜礼乐器、王朝文明,为高度发达的商周文明奠定基础,并与商周文明一道,构成早期华夏文明发展的主流,确立了华夏文明的基本特质。二里头文化向四方辐射的文化影响力,中国历史由“多元化”的古国时代进入到“一体化”的王国时代,具有划时代意义。

因此,二里头是中华文明总进程的核心与引领者,是中华文明多元一体、兼收并蓄、连绵不断的重要一线,也是研究中国早期王朝国家、夏商考古的最重要对象。