5000多年前,仰韶先民的聚落是什么形态?都有哪些功能区?他们居住的房屋又是如何建造的?洛阳市宜阳县的苏羊遗址将给您全新的答案。

2月29日,洛阳市考古研究院副研究馆员任广在2023河南考古新发现论坛上介绍,苏羊遗址主要经历了四个大的时期,仰韶文化早、中、晚期以及龙山时期。目前主要发现聚落内部的重要遗迹和功能区有:外壕、内壕、仰韶文化早期墓葬区,仰韶文化中、晚期房址区、龙山文化墓葬区等。

仰韶早期环壕聚落位于遗址北部,面积约6万平方米,整个聚落周围有人工环壕围绕,环壕外西南部有墓葬区,发现有仰韶早期的土坑墓、瓮棺葬、多人二次埋葬坑等遗迹。

仰韶中期聚落在早期聚落基础上向东南部扩展,面积达20万平方米。目前共发现房址54座。 F44和F47为两座仰韶中期大型半地穴房址,为举行公共活动的礼仪性建筑。 F4为地面式连间房址,面积约30平方米,墙体为木骨泥墙,大部分倒塌在屋内,在墙的北面和西面各有一门;地面和墙面经过细致加工,类似现在的“水泥面”,代表了仰韶时期建筑的最高水平。

F4地面式连间房址

半地穴房子墙体局部

仰韶晚期聚落范围进一步向南扩张,面积达63万平方米,主要发现有墙垣、房址、灰坑等,灰坑中出土大量屈家岭文化风格陶器。

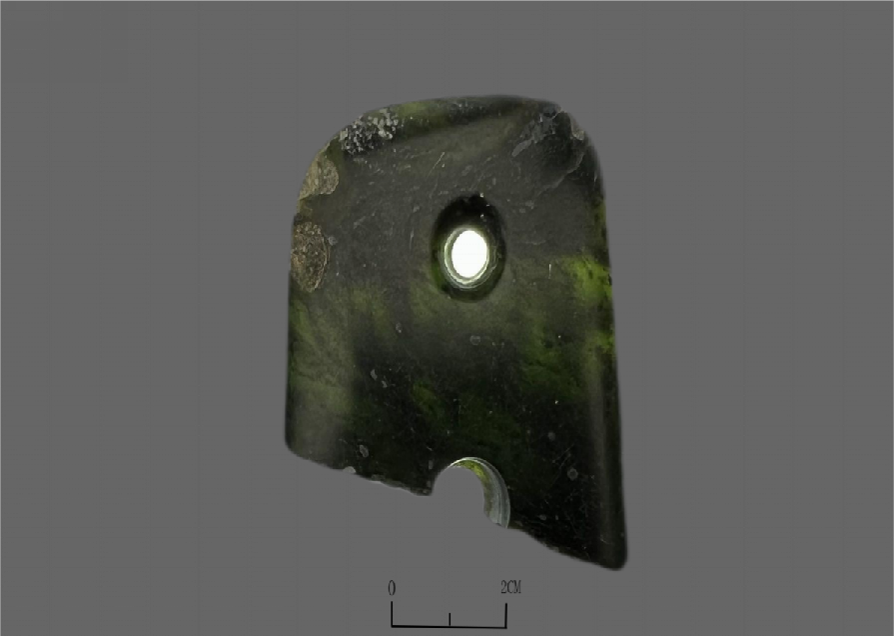

龙山时期聚落同仰韶晚期分布范围大体一致,自然壕沟外围主要发现有墓葬、房址、灰坑等遗存。墓葬区面积15000平方米,发现墓葬900余座,发掘墓葬75座,均为坚穴土坑墓,少数随葬玉石钺和石器。

苏羊遗址出土玉钺

“通过近三年的勘探和发掘可知,苏羊遗址从仰韶早期晚段开始营建,修建壕沟作为防御设施,壕沟外有集中埋葬区。仰韶中期在原有壕沟的基础上扩大了居住区范围,房屋体量变大,建造技术业日益精湛。仰韶晚期聚落进一步扩大,在原有壕沟基础上加宽改造,开始有意识的修建墙垣加强遗址内部功能分区,并且向聚落南部迁徙,在遗址南部修建外壕,同时吸收多种文化因素加速文明化进程。”任广表示,龙山时期聚落延续了仰韶晚期的聚落布局结构,在东部自然壕沟外侧有集中埋葬区,通过之前吸收大量周边文化因素逐步形成自身兼容并蓄、开放包容的文化特性。

苏羊遗址是洛阳地区近二十多年来首次系统性、连续性、科学性开展的新石器遗址考古研究工作,进一步深化了河洛地区文明化进程的研究,遗址的发掘使我们更全面深入认识中原地区在中华文明起源与早期发展中的地位和作用。

仰韶时期大型人工环壕、房址区、基葬区、多人埋葬人骨坑等重要遗存的发现,为我们研究河洛地区仰韶时期的聚落形态、布局和功能分区提供了重要材料,也反映了当时强大、有序的社会组织能力,是仰韶时期社会复杂化的集中体现。龙山文化墓葬区是中原地区迄今为止发现面积最大、基葬数量最多的墓地,此次发现对研究当时的埋葬制度、社会组织结构、社会生产技术等问题具有重要意义。

苏羊遗址延续时间从仰韶早期一直到龙山文化晚期,文化序列从早到晚发展连续稳定,文化谱系一脉相承,且含有油子岭、屈家岭、红山、大汶口等诸多文化因素,为不同区域之间的文化交流碰撞提供了新的材料,遗址呈现出的不同区域多元文化在此交流与融合的场景是中华文明多元一体、兼收并蓄、绵延不断的重要见证,更是中华文明源远流长,博大精深的体现。