河南省现存最早的宋代木构建筑--济源济渎庙寝宫。

河南省现存体量最大、纯度最高、保存最完整的金代木构建筑--奉仙观三清殿。

河南省现存规模最大的明代木结构殿堂建筑--阳台宫大罗三境殿。

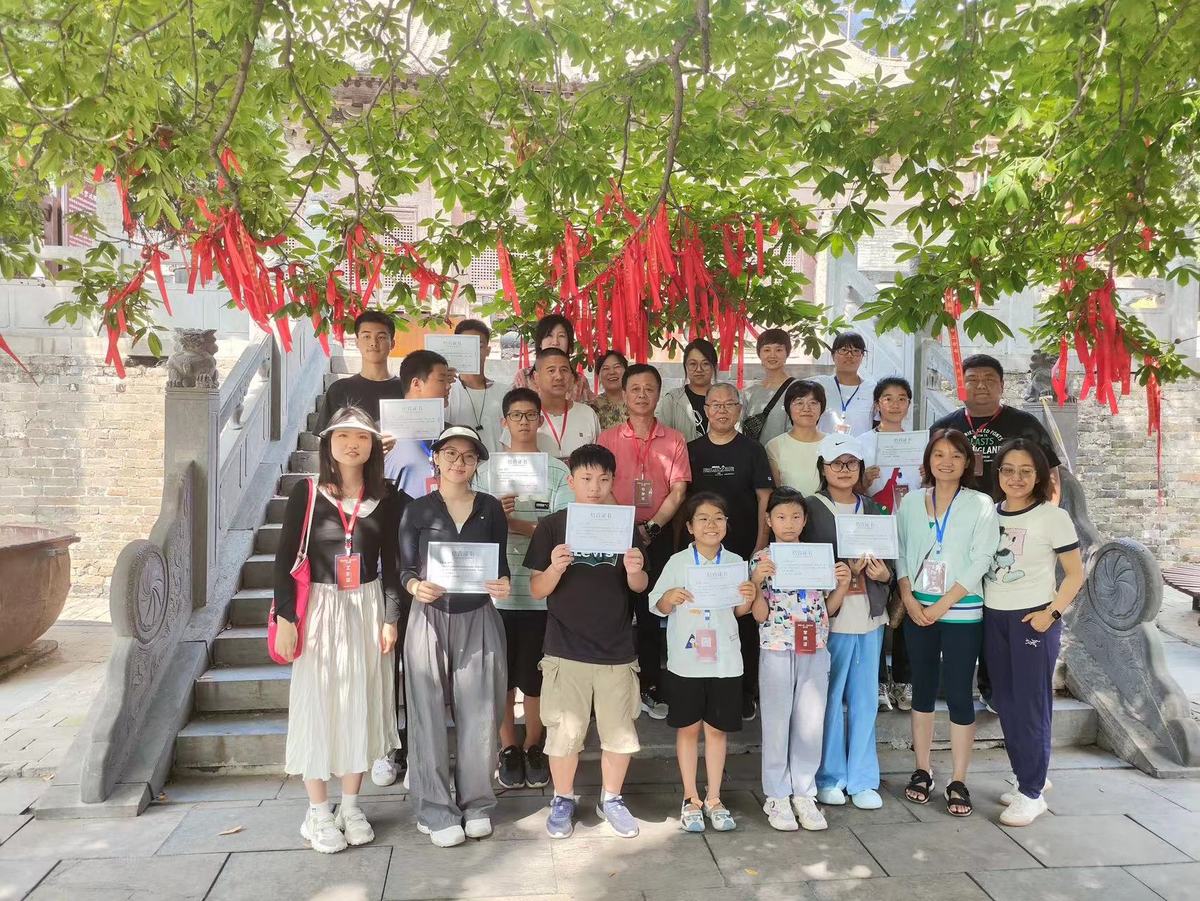

8月16日至18日,来自全省各地的古建爱好者在河南省文物建筑保护研究院、济源文化广电和旅游局专家们带领下,穿越千年,遇见“河南早期木构古建筑精华”。一座座精美的中原早期古代建筑令人目不暇接,一通通斑驳的碑铭记载着充满沧桑的历史故事。

这里是古建筑的博物馆

8月16日,穿越千年遇见“你”——“河南早期木构古建筑精华”研学夏令营在郑州启动,这是河南省文物建筑保护研究院策划并推出的以解读中国古建筑传统文化为主题的系列研学活动“营造中原•豫见古建”的第五期。重点围绕中国早期传统木构建筑的形制、梁架结构、斗栱特征和屋面形式等内容展开研讨和实地考察。

16日下午,河南省文物建筑保护研究院文化遗产保护利用中心主任,副研究馆员孙丽娟进行了“文化遗产耀中原”——保护文化遗产,传承文化根脉的主题讲座,对河南现有世界文化遗产及文物资源进行解读,并结合古建筑、斗拱模型进行古建筑基本知识的介绍,让参加活动的营员对河南古建筑有个初步的了解。

17日,研学团首先来到了济源济渎庙。

济源因为位于济水的源头而得名,古时济水独流入海,与长江、黄河、淮河并称“四渎”,为了祭祀济渎神建造的庙宇,因此称为济渎庙。济渎庙又名清源祠,创建于隋开皇二年(公元582年),宋元扩建,明清维修。济渎庙是四渎庙中保存规模最大、最完整的一组古建筑群。总体平面呈“甲”字形,形成前有济渎庙,后有北海祠,左列御香院,西傍天庆宫的总体格局,为河南省现存规模最大的古建筑群之一。

站在济渎庙大门前,迎面是清源洞府门。河南省文物建筑保护研究院研究馆员吕军辉介绍说,这是木牌楼式大门,挑山造,三间四柱,比例匀称,是河南明代牌楼建筑中的代表之一。

清源门、渊德门,一路走到济渎庙寝宫,建筑看似规模不大,面阔五间,进深两间,在河南的古代建筑史上鼎鼎大名,重建于北宋开宝六年,是河南省现存最古老的木结构建筑。1936年,古建专家刘敦桢考察时评价说:“此殿檐柱粗矮,斗拱雄巨疏朗,屋顶坡度平缓,无一不是宋初建筑的特征”。

从济渎庙到大明寺,天气由阴转雨,大明寺中的千年七叶树状如华盖,雨中更显枝叶繁茂。大树后的中佛殿是河南省现存四座元代单体木结构建筑之一。后殿的清代壁画色泽鲜艳,其中的故事引起学员一阵猜测。

奉仙观,俗称荆梁观,是济源最古老的道观之一,距今已有1300多年的历史。三清大殿为河南省最古老的木结构建筑之一,刘敦桢考察时高度评价其结构“手法豪放,运思奇特”。

济源文化广电和旅游局曹国正副研究馆员说,三清大殿是我省金代木构建筑中最重要的一座,也是全国重要的金代木构建筑之一,可以列入前三位。

18日下午,研学团的最后一站是阳台宫。唐玄宗李隆基崇尚道教,开元十二年(公元724年)敕命道教一代宗师司马承桢在王屋山自选形胜,创建宫观。阳台宫落成于唐开元十五年(公元727年),李隆基御题匾额“寥阳殿”,又令御妹玉真公主进山拜师学道。此举震动朝野,道风大盛,王屋山遂成道教名山。大诗人李白、王维等曾与司马承桢结为“仙宗十友”,李白唯一的传世墨迹《上阳台帖》就是李白、杜甫、高适游览阳台宫时所作。

阳台宫为王屋山道教“三宫”之一,依山向阳,布局严谨,高低错落有致,为三进院落,中轴线上大罗三境殿(三清殿)居前,玉皇阁座后,大罗三境殿面阔五间,进深四间,是河南省现存规模最大的明代木结构建筑。殿内天花藻井,斗拱层叠,气势宏阔,制作精巧,堪称明代艺术珍品。

曹国正介绍说,济源古建筑资源丰富,这次研学活动参观的济渎庙、大明寺、奉仙观、关帝庙、阳台宫等8处古建筑为全国重点文物保护单位,木结构建筑群在河南省极为突出。我国著名古建专家罗哲文称赞济源为“中原地区宋、金、元、明、清古代建筑的系列博物馆”。

“偷工减料”匠心奇

站在奉仙观三清殿的大殿内,记者感到惊奇的是这座面阔五间,进深七架椽的宏伟大殿内只有两根硕大的立柱,显得极为空旷。

吕军辉说,这是金代建筑典型的“减柱造”,也称为“减柱法”。按照建筑规制,面阔五间的建筑室内要用八根立柱。三清殿的木结构建筑手法大胆、奇特,八根金柱减去六根,仅留两根承受着殿顶大部分重量,可以说是中国“减柱造”建筑的典型作品。

在研学活动中,记者发现不仅是三清殿,大明寺中佛殿、轵城关帝庙也存在着不同程度的“减柱”现象。轵城关帝庙面阔三间,进深四架椽,为明代单檐悬山前廊式木构建筑。该殿采用金代典型的减柱造法,和三清殿减前柱保留后柱不同,关帝庙用两根前金柱支撑屋顶。

金元时期建筑为什么流行“减柱造”?

吕军辉分析说:辽、金、元的统治者是北方的少数民族,他们进入中原后,将草原“毡房”“蒙古包”等建筑特点融入到中原木结构建筑中,通过减柱、移柱的方式扩大室内空间。减前柱或者减后柱是根据空间需要而定的。大面积减少支柱,为解决屋顶的承重问题,梁架也会进行相应的调整。

减少梁柱为了增加空间,而减少梁柱往往会给建筑的安全带来不确定性。

孙丽娟介绍说,清代维修三清殿时,为了安全,在室内增添了小立柱。新中国成立后维修三清殿时,经过安全性科学测定,把清代的立柱拿掉了,恢复了原来的面貌,至今稳如泰山。

“因地制宜”济源风

“看,那个大通枋 ,既是早期的特征,也是晋东南、豫西北流行的风格。”研学活动中,吕军辉不止一次提醒学员注意。

济源古建筑的地域风格在三清殿上得到了充分体现。

奉仙观三清殿是正式名称,当地人则称为荆梁观。在研学中遇到的一位老先生,直接称“荆梁”。

三清殿梁架使用了大型建筑不常用的本地木材,千年荆根、柿木根作梁,长九米,直径约八十厘米,非常罕见。“荆木、柿木为梁,桑木、枣木为柱”称为三清观一奇,这也是“荆梁观”的由来。

在济源的古建筑中,经常可以看到悬山顶外的大型“博风”,不仅大,而且经常有精美的铁制“悬鱼”。

曹国正说,古代建筑是实用与艺术的结合,“博风”“悬鱼”不仅起防雨、加固的作用,而且能使建筑山墙更具艺术性。大型“博风”“悬鱼”的使用是济源古建筑的一个特色。

记者注意到,轵城关帝庙山门前后的檐柱,都是小八角石柱,前檐柱楷书刊刻对联“先武穆而神,大宋千古,大汉千古;后文宣而圣,山东一人,山西一人”, 把关羽比作武圣人岳飞,文圣人孔子,赞颂关羽文武双全的英雄形象。后檐石柱刊刻对联“天地合其德,日月合其明;威武不能屈,富贵不能淫”,盛赞关羽天地之德、日月之明的高贵品质和节操。

在阳台宫的大罗三境殿和玉皇阁,更是使用了大量的石立柱。

大罗三境殿大门两侧的四根石立柱用石雕画当作对联,传达祈求风调雨顺、国泰民安的美好愿望。殿内纵横成行的三十根方形石柱,通身浮雕道教神话故事,如云龙翔凤、黄石公、河上公、八仙过海、风雨雷电诸神以及世俗、雨后农耕等画面,形象优美,栩栩如生。

玉皇阁高大的重台之上,外部回廊20根小八角石柱通身浮雕盘龙丹凤、花鸟禽兽、高士羽人以及“苏武牧羊”、“飞虎山”、“桃园洞”等人物故事,表现了明代济源的石雕艺术风格。

曹国正解释说,济源是山区,盛产石料和木材,古建筑上大量使用石柱、本地木材,正是济源古建筑的特色之一。

雕梁画栋,亭台楼阁,古建筑既有艺术之美,还有宋元明清的历史积淀。李羽墨说:济源古建研学活动很精彩,收获很大,是一次很有意义的夏令营。

河南省文物建筑保护研究院副院长徐蕊表示,河南是地上文物大省,文物建筑众多,我们策划推出的“营造中原•豫见古建”研学活动把院内授课与古建筑内现场讲解相结合,不仅有沉浸式体验,而且能学到古建知识,受到好评与欢迎。我们今后还将与古建筑分布密集的县市合作,开展多种形式的研学活动,把河南的古建筑推介出去。