夏朝是中国历史上第一个王朝国家。夏文化时期是中华文明由多元起源向一体化的重要转折点,河南是夏文化研究最重要的地方,在这一地区史前文化、农业的发展,以及地处中原能够接受各类文化的传播汇聚奠基了夏文化形成的基础。在2024年度河南考古工作成果交流会上,我省考古工作者介绍了夏文化的考古新发现、新进展。

刘庄遗址发现夏代早期纪年的城址

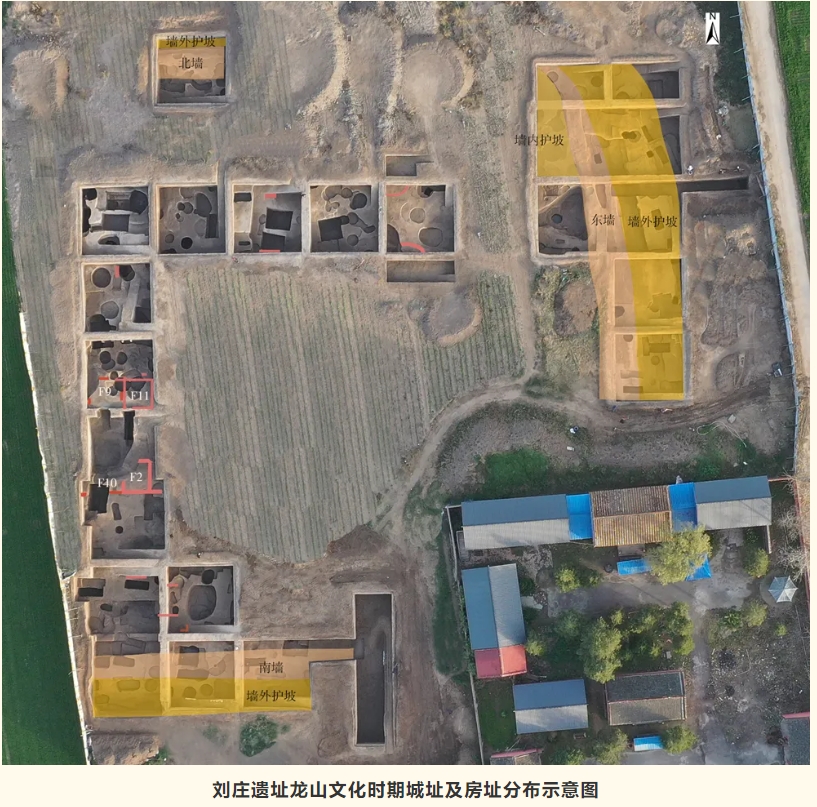

河南省文物考古研究院李宏源作了题为《太康刘庄遗址2024年度考古收获及认识》的报告。刘庄遗址位于周口市太康县城东南张集镇刘庄村南,是一处从龙山文化时期延续至明清时期的堌堆形聚落遗址。遗址在龙山文化时期是由一周夯土城墙圈合而成的小型城址,平面呈圆角长方形。其龙山文化时期的遗存大致可分为造律台文化早期偏晚、晚期偏早、晚期偏晚三个阶段。城墙夯筑而成,夯层清晰,夯筑技术为小块版筑。城址内部发现十余座龙山文化时期房址,均为地面式土坯房,以长方形为主。

李宏源说,太康刘庄遗址的发掘为深入了解龙山至夏代早期小型城址的建筑方式、空间布局、聚落形态演变、功能和属性及水资源利用等提供了新资料。根据碳十四测年的结果,刘庄遗址城墙建造、使用与废弃的绝对年代已进入夏代早期纪年,是豫东太康县境内发现并确认的第一座进入夏代早期纪年的城址。

余庄遗址发现自然河道

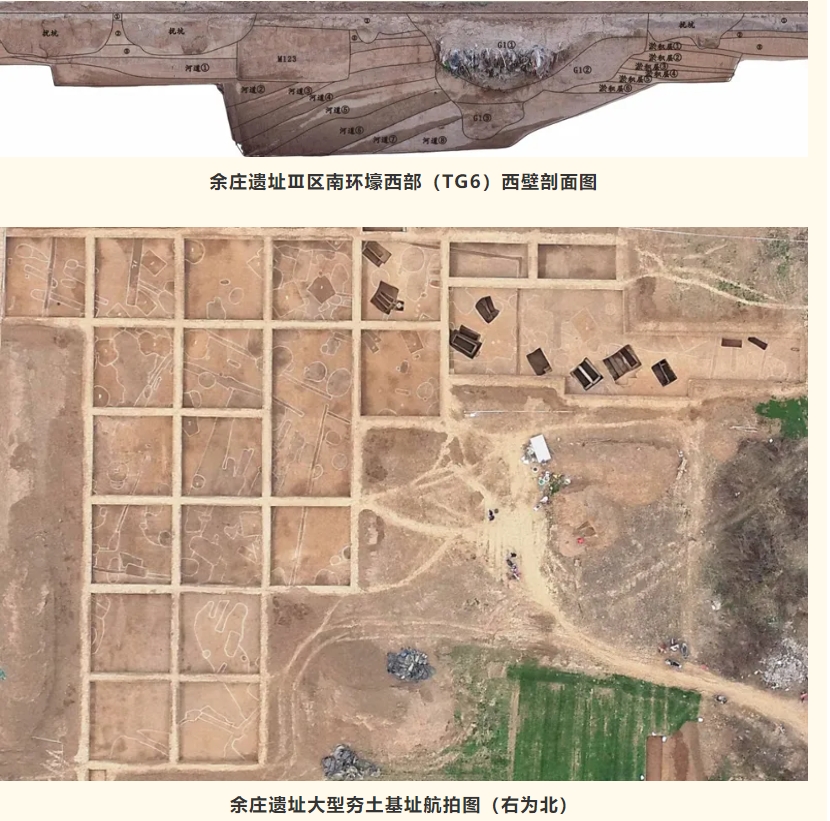

河南省文物考古研究院吴伟华副研究员作了题为《叶县余庄遗址2024年田野考古工作汇报》的报告。2024年度,余庄遗址考古队在遗址范围内三个地点开展了考古工作,首先,解剖了Ⅲ区南环壕西部(TG6),确定此处为自然河道。其次,在Ⅰ区进行了发掘(TG10),确定此处有龙山文化时期东西向的两处沟,并将中部、南部夯垫土隔开,其上还发现有房屋基槽痕迹。最后,在Ⅱ区西北部发现近万平方米的龙山文化时期大型夯土建筑基址,其上还留有不同时期的房屋基槽及打破夯土基址的龙山文化时期灰坑。

叶县余庄遗址外围有人工挖掘沟渠、自然河道及洼地构成的环壕。遗址内中部偏西以墓葬为主,其西部为高等级居址。通过勘探确认,遗址东部发现了丰富的龙山文化时期遗存,此处可能为一般居址。此外,遗址内水系发达,有多条东西向的河道、沟渠。总体来看,余庄遗址规模大、等级高且文化内涵丰富。对其进行持续的发掘为探索中国礼制文明的形成、龙山文化时期的社会复杂化以及早期夏文化等课题具有重要的意义。

张砦遗址发现城址

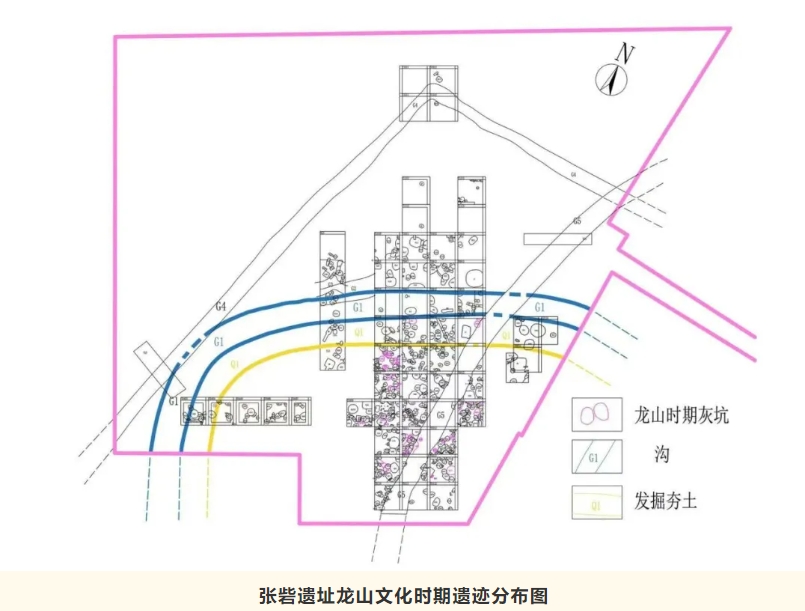

郑州市文物考古研究院高赞岭馆员作了题为《郑州张砦遗址考古发掘工作汇报》的报告。张砦遗址位于郑州市惠济区南阳路以东,宋寨南街以南。2022至2024年的考古发掘工作发现了遗址内龙山文化晚期至唐宋时期丰富的文化遗存,取得了一系列重要收获。其中,龙山文化时期的重要发现为一处城址的壕沟和夯土墙。二里头文化时期遗存有壕沟、灰坑、房址、墓葬、垫土层、磉墩和陶窑等,遗存最为丰富。部分墓葬排列有序,分组聚集在房屋周围,呈现出居葬合一的特点。

高赞岭说,研究人员初步推断张砦遗址应为一处龙山文化时代至二里岗文化时期的聚落遗址,尤其是龙山文化晚期阶段,在遗址中心区还修筑了城址,且遗址繁荣期一直延续到了二里头文化早、中期,推测其在此时期很有可能是一处承担有特殊功能的聚落。张砦遗址的发掘为综合研究郑州地区该时期聚落形态变迁、考古学文化谱系等重要学术课题提供了新材料,对探索“考古中国·夏文化研究项目”具有重要学术价值。

首次调查勘探竹沟河下游地区

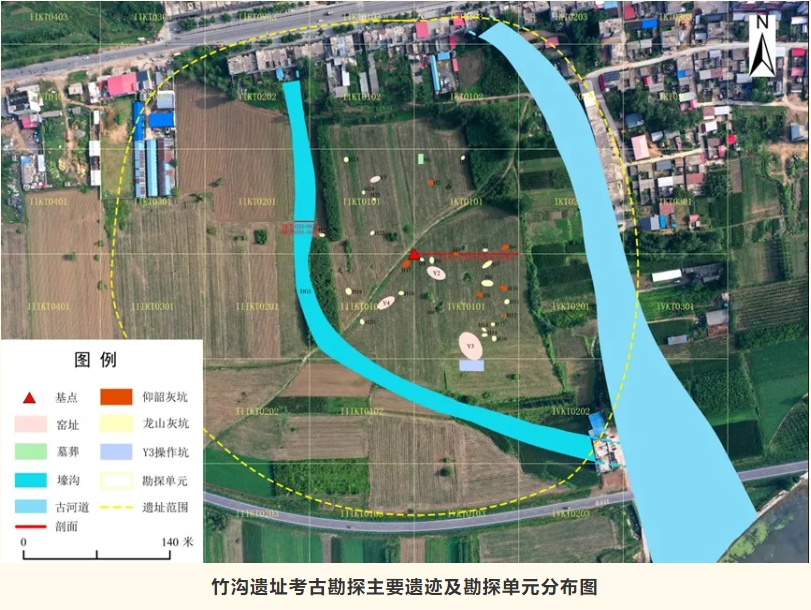

郑州大学考古与文化遗产学院洪淑莹作了题为《河南确山县竹沟河下游地区史前遗址调查勘探的收获与认识》的报告。郑州大学考古与文化遗产学院和驻马店市文物考古研究所于2023至2024年联合启动“考古中国•夏文化研究”项目,对豫南汝河流域开展区域系统调查和重要遗址的系统勘探。其中,对竹沟河下游地区的调查勘探是首次尝试。

调查勘探表明,竹沟河下游史前遗址文化内涵丰富,尤其是竹沟、谭冢两处遗址,均发现有壕沟等设施。遗存年代涵盖仰韶早、中、晚期,屈家岭文化时期,石家河文化时期和王湾三期等,为豫南地区文明化进程和夏文化、史前聚落变迁研究等提供了重要资料。

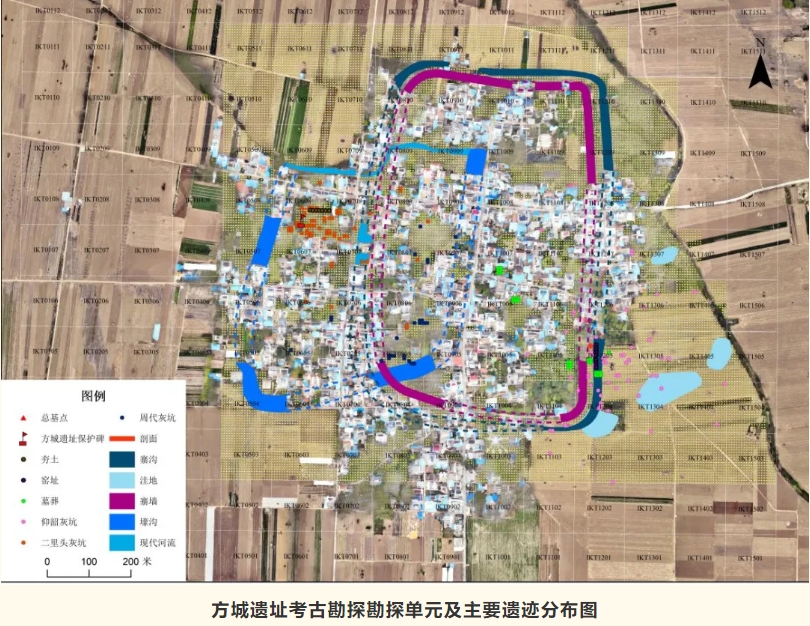

太康方城遗址发现20米的壕沟

郑州大学考古与文化遗产学院张晓倩作了题为《太康方城遗址勘探工作收获与认识》的报告。方城遗址位于太康县西北7.5千米的王集乡方城村周围。

经勘探确认,方城遗址东南部为仰韶文化的分布区,遗存面积约25万平方米,地表采集有陶鼎、罐、钵等残片。西北部为龙山文化时期至二里头文化时期遗存的分布区,龙山文化、二里头文化遗存之上为商周文化遗存,遗存面积约28万平方米。经钻探发现该遗址分布区外围有一道宽约20米的壕沟,还见有夯垫土堆积。地表采集有石锛、陶豆、陶盆、陶瓮、陶尊和陶罐等。

张晓倩说,该勘探项目的实施对全面了解方城遗址不同时期的聚落变迁,推进豫东涡河流域史前至夏代考古聚落和社会研究具有重要的学术价值。